RhB ABe 4/16 Capricorn

Taktgeber einer neuen Ära

RhB ABe 4/16 3112 mit RX Scuol - St. Moritz kurz nach Samedan (Bild B.Willen)

RhB ABe 4/16 3112 mit RX Scuol - St. Moritz kurz nach Samedan (Bild B.Willen)

Beim Begriff Steinbock kommt den meisten spontan das Sternzeichen in den Sinn. Das Sternzeichen Steinbock (altgriechisch αἰγοκερεύς Aigokereus, lateinisch Capricornus) entspricht dem zehnten Abschnitt des Tierkreises von 270° bis 300° ekliptikaler Länge ab dem Frühlingspunkt. Die Sonne befindet sich im Mittel in der Zeit zwischen 22. Dezember und 20. Januar in diesem Zeichen. Im Sternbild Steinbock befindet sich die Sonne ungefähr in der Zeit zwischen 20. Januar und 16. Februar. Als melothesische Entsprechung wurden dem Steinbock in der antiken und mittelalterlichen Iatroastrologie (so etwa bei Arnald von Villanova) die Knie zugeordnet. Die zugeordnete Gottheit war Vesta. Mit Stier und Jungfrau bildet der Steinbock das Trigon .... und so weiter und so fort - ich verstehe nur Bahnhof.

Was ich aber genau verstanden habe: Steinbock - lateinisch Capricornus oder Capricorn, ist der Name der neuen, modernen Triebzüge der Rhätischen Bahn vom Typ ABe 4/16. Die Bezeichnung «Capricorn» für die Flotte, wurde in einem Wettbewerb ermittelt. Die vierteiligen elektrische Triebzüge ABe 4/16 für das Stammnetz mit 11 kV Wechselspannung und einer Frequenz von 16 2/3 Hz, von denen die Rhätische Bahn (RhB) bei Stadler Rail, im Jahre 2015 insgesamt 56 Einheiten bestellt und in der Zwischenzeit auf 67 Stück erweitert hat, bilden mit einem Wert von rund 640 Millionen Franken, den grössten Rollmaterialbeschaffungsauftrag in der Geschichte der RhB. Der Rollout des ersten Zuges fand im April 2019 im Stalder Werk Altenrhein statt.

Auch wenn die RhB ihr Netz laufend auf Doppelspurstreckenabschnitte erweitert, wird ein grossteil Einspurig bleiben. Gerade am Albula oder auch Abschnitte im Prättigau werden kaum jemals auf Doppelspur erweitert werden können. Um trotzdem, das bereits jetzt sehr attraktive Zugsangebot, auch in Zukunft noch effizienter gestalten zu können und der steigenden Nachfrage an Zügen gerecht werden zu können, mussten Lösungen gesucht und gefunden werden. Gerade im Prättigau wo oft die Züge nach Klosters und Davos knapp hintereinander Landquart verlassen, wollte man eine Verbesserung herbeiführen, da ja auch die Gegenzüge ab dem Engadin und Davos sehr dicht hintereinander verkehren, kommt es oft an den Kreuzungsstellen zu Problemen, sobald nur ein Zug nicht in der genauen Fahrplanlage (also Verspätet) verkehrt. Die Lösung dafür war simpel, man halbiert die Trassenbenützung der Züge, in dem man «vereinigte» Züge bildet. Also den Zug ins Engadin mit dem Zug nach Davos bereits ab Landquart zusammengekuppelt verkehren lässt und so das gleiche «Trasse» benützt. In Klosters, dort wo sich die Wege der Züge trennen, werden auch die Züge getrennt und separat weiter geführt. Man nennt das «Flügelzugkonzept». Nichts neues, dies passiert im Berner Oberland bei den BOB , die von Interlaken nach Grindelwald und Lauterbrunnen verkehren seit Jahrzehnten. Die Zugteile verkehren ab Interlaken vereinigt und bereits mit einem Lokführer auf dem hinteren Zugteil besetzt, bis Zweilütschienen. Dann, während dem Halt, werden sie getrennt und fahren anschliessend separat weiter nach Grindelwald und Lauterbrunnen. In der Gegenrichtung fährt zuerst der Zug von Lauterbrunnen in Zweilütschienen ein, dann erhält der Zug aus Lauterbrunnen eine Zustimmung zu besetzen Einfahrt und fährt an den bereits eingefahrenen Zug an und kuppelt. Nach einer Zusatzbremsprobe geht die Fahrt als vereinigte Züge weiter nach Interlaken.

Zug der BOB nach Grindelwald und Lauterbrunnen mit ABeh 4/4 311 in Interlaken, der in Zweilütschinen "geflügelt" wird

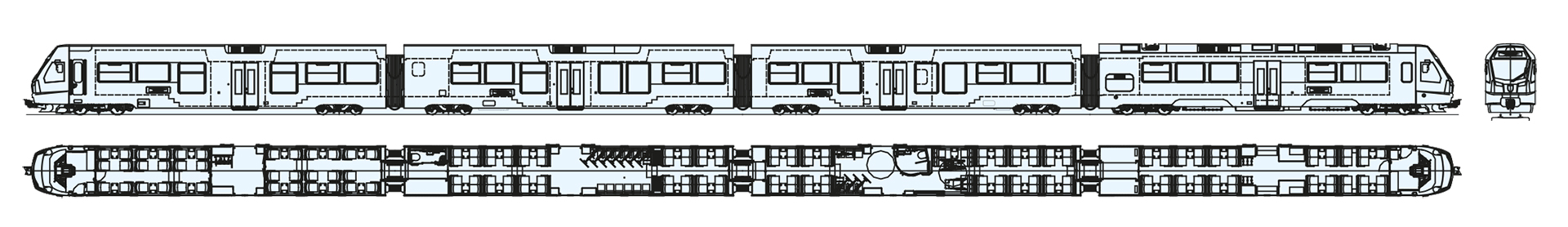

Um dieses Konzept umsetzen zu können, wurden die Capricorn entwickelt und beschafft. Ein vierteiliger in sich unteilbarer Triebzug besteht aus einem Triebwagen, in dem die Antriebsausrüstung konzentriert ist, zwei niederflurigen Mittelwagen sowie einem niederflurigen, reinen 1. Klasse Steuerwagen. Die Züge erfüllen damit die Anforderungen an das Behindertengleichstellungsgesetzes BehiG. Die Türbreite an den Mitteleinstiegen ist so gewählt, dass der Fahrgastwechsel auch mit Sportgeräten wie Skiern oder Mountainbikes rasch und bequem möglich ist. Der Zug verfügt über 35 Sitzplätze in der ersten und 129 Sitzplätze in der zweiten Klasse. Der Triebwagen enthält gegenüber den Triebwagen ABe 4/16 (Allegra) keine Plätze der ersten Klasse. Im Abteil hinter dem Führerstand gibt es wiederum eine verdunkelbare Glasscheibe, durch welche, je nach Laune des Lokführers, in den Führerstand und auf die Strecke gesehen werden kann. Der Triebwagen ist als einziges Fahrzeug nicht niederflurig.

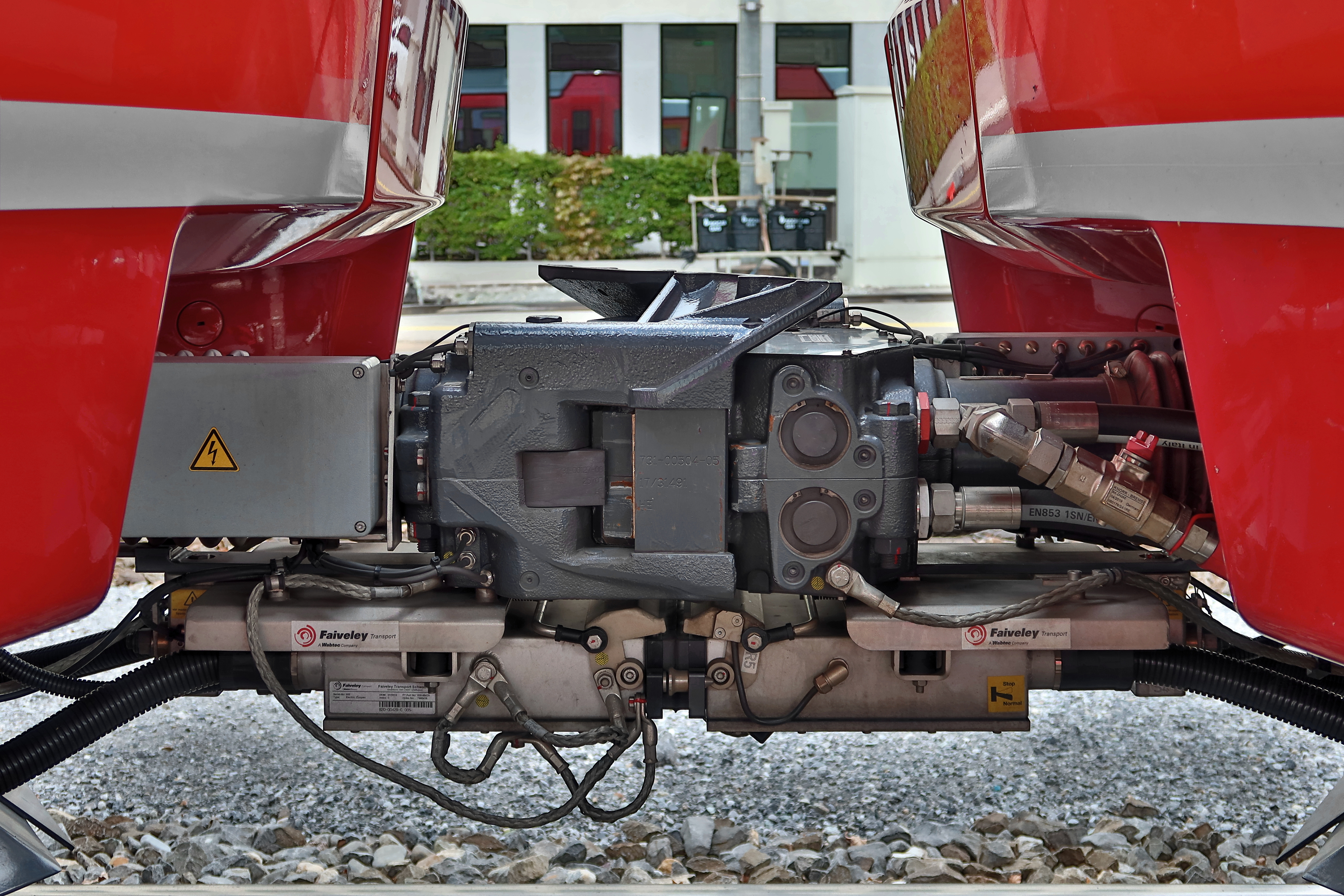

Automatische Kupplung Typ Schwab von Faiveley

Die Fahrzeuge unter sich sind mit eine Kurzkupplung gekuppelt, an den Enden befindet sich eine automatische Kupplung. Die automatische Kupplung von Schwab verbindet nach dem Kupplungsvorgang automatisch die Druckluftleitungen für die Bremsen und die elektrischen Leitungen für die Steuerung. Nach dem Zusammenfahren dauert ein Kupplungsvorgang nur wenige Sekunden. Betrieblich lassen sich bis zu vier Einheiten kuppeln. Das ergibt maximal einen 300 m langen Zug mit über 700 Sitzplätzen und mehr als 1440 mit Stehplätzen.

Die Wagenkästen sind in Leichtbauweise aus zusammengeschweissten Aluminium- Strangpressprofilen gefertigt. Die Drehgestelle bauen auf einem aus Stahlblechen geschweissten Rahmen auf und wurden grösstenteils vom AGZ/STZ/ZTZ übernommen. Das Motorlaufdrehgestell und das schwere Laufdrehgestell besitzen einen grösseren Raddurchmesser als die restlichen Drehgestelle. Der Wagenkasten stützt sich mit einer Luftfederung auf das Drehgestell ab, was zu hohem Fahrkomfort führt. Ebenfalls zur Komfortsteigerung sind die Radsätze mit Radschallabsorbern ausgestatten um Lärmemissionen, vor allem in engeren Kurven zu minimieren. Dem Nachteil entgegenwirkend, dass bei einem leichten Steuerwagen die Gefahr des Entgleisens im Falle eines Murganges oder einer Lawine besteht, welche in Gebirgsgebieten des öfteren vorkommen, wurde bei den Capricorn das Enddrehgestell unter dem Führerstand des Steuerwagen mit einem gestreckten Achsstand und einem höheren Gewicht von 5.3 t gegenüber 3.1 t der Mittellaufdrehgestelle konstruiert. Das Mehrgewicht stammt von der Magnetschienenbremse, dem Bahnräumer, den grösseren Rädern und dem schwereren Rahmen. Zusätzlich wurden die Gewichte der installierten Ausbauten und Apparate so auf dem Wagen verteilt, dass der Schwerpunkt näher am vorderen Drehgestell zu liegen kommt. Die Achslast beträgt somit 8.2 t im Vergleich zu 5.8 t bei den Drehgestellen der Mittelwagen. Die neuen RhB Züge verfügen über eine Brandmeldeanlage die einen möglichen Brand sowohl im Fahrgastraum, wie auch in den Technikräumen selbständig detektiert. Ein Novum für die RhB ist die im Fahrgastraum installierte Brandbekämpfungsanlage, welche einen Brand mit Hilfe von einem Wassernebel eindämmt und eine sichere Evakuation der Fahrgäste ermöglicht.

In den Unterflur Technikaggregaten wird ein Feuer mit Hilfe einer Brandlöschanlage erstickt. Die elektrische Energie wird durch zwei Einholmen-Stromabnehmer von der Oberleitung abgegriffen und fliesst durch den Hauptschalter zum Unterflur Haupttransformator. Aus effizienz und gewichtstechnischen Gründen ist der Transformator Luft- und nicht Oelgekühlt. Dem Trafo folgen die zwei Stromrichter, welche wiederum die zwei Fahrmotoren pro Drehgestell speisen. Die Kühlung der Motoren, der Stromrichter und des Haupttransformators sind auf dem Dach angeordnet. Die Traktionsausrüstung besteht somit aus einem Antriebsblock pro Drehgestell. Die Stromabnehmer werden von der Leitechnik so angesteuert, dass sich immer der in Fahrrichtung vordere Stromabnehmer hebt. Dies, damit bei Doppeltraktion oder Mehrfachtraktion fahrenden Zügen, möglicher Funkenflug der Pantos nicht auf die mit einer Splitterschutzfolie geschützte Frontscheiben gelangen kann. (Die gesamte Traktionsausrüstung ist auf dem Endwagen konzentriert, damit unabhängig von der Beladung und ebenfalls bei schlechten Schienenverhältnissen immer hohe Zugkräfte übertragen werden können. Ausserdem einfacher für die Wartung, da die Hochvoltaggregate auf einem Wagenteil konzentriert sind.) Auf eine hohe Redundanz der Komponenten wurde verzichtet, da die Züge meistens in Mehrfachtraktion verkehren.

Die Züge verfügen über eine elektropneumatisch angesteuerte Druckluftbremse und einer Nutzstrombremse, die Motoren arbeiten bei Talfahrt oder beim Anhalten als Generatoren und wandeln die Bremsenergie in elektrische Energie um und speisen diese fast im vollen Umfang ins Netz oder in den fahrzeugeigenen Zwischenkreis zurück. Um bei einem Netzspannungsausfall die elektrische Bremse trotzdem nutzen zu können steht auch eine reine Widerstandsbremse zur Verfügung. Ebenfalls ist eine Magnetschienenbremse an den jeweils vorderen Drehgestellen der beiden Endwagen verbaut. Der Triebwagen hat eine relativ geringe Achslast von 11.1 t und ein Leergewicht von 44 t. Das geringe Fahrzeuggewicht trägt dazu bei, das Gleis zu schonen. Der Fahrgastraum ist klimatisiert, trotzdem verfügt jeder Wagen über vier Senkfenster, die es auch ermöglichen die Landschaft ungehindert zu geniessen. Flachbilddisplays informieren über den Fahrtverlauf, nächsten Halt, Anschlüsse oder Informationen zum Weltgeschehen und als Besonderheit das Livebild der Frontkamera mit Streckenvoraussicht. Grundsätzlich können die Capricorn-Züge auf dem ganzen Stammnetz eingesetzt werden. Die maximale betriebliche Höchstgeschwindigkeit liegt bei 100 km/h. Auf der Strecke Chur– Arosa sind die ABe 4/16 Triebzüge zugelassen, werden aber wegen der sehr engen Kurvenradien nicht planmässig verkehren. Das Haupteinsatzgebiet der Züge ist nebst den erwähnten Linien im Prättigau und Engadin die Strecken Davos–Filisur und Chur–Ilanz–Disentis. Auch ein Einsatz auf der S-Bahn Chur von Schiers bis Thusis ist vorgesehen. Nach der Auslieferung der Capricorn-Züge an die Rhätische Bahn werden ältere Reisezugwagen und nicht mehr benötigte Ge 4/4 I und Ge 6/6 II Lokomotiven ausrangiert. Auch der Bestand der bereits betagten Ge 4/4 II Lokomotiven soll verringert werden.

Damit werden die Capricorn für die nächsten 30 Jahre (+ weitere 20 Jahre durch Refit) massgeblich das Erscheinungsbild der Rhätischen Bahn verändern. Durch die Capricorn Züge wird die RhB moderner, haben die Züge doch erst kürzlich in zwei Kategorien den renommierte Designerpreise «Red Dot Award: Product Design 2021» erhalten. Nebst dem Aussendesign, mit der zweifarbigen Lackierung oben RhB rot und unter dem Zierstreifen ein dunkleres rot, wurde auch das Interieur der neuen Triebzüge mit dem Wettbewerbspreis prämiert. Beide Auszeichnungen erfolgten in der Kategorie «Züge und Flugzeuge». Wohl absolut erstmalig bei einem Eisenbahnfahrzeug ist das Bündnerwappen auf der Front der Züge mit LED illuminiert. Die Triebzüge kommen damit mit viel Selbstbewusstsein und bündnerischem Charm daher. Und als wäre das nicht bereits genug der Superlative, für die Fahrzeuge die einen neue Ära bei der Rhätischen Bahn einläuten sollen, wurde Ende November 2021 der ABe 4/4 3133 mit dem Namen Piz Palü in einer edlen Champagnerlackierung dem Betrieb übergeben. Diese Sonderlackierung steht für das Jubiläum, der Ablieferung des 500. Wagenkasten aus dem Stadler Werk Altenrhein ehemals, Flug und Fahrzeugwerke Altenrhein FFA.

Technische Daten

| Bezeichnung | ABe 4/16 |

| Inbetriebsetzung | 2019 |

| Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h |

| Länge über Puffer | 75.000 mm |

| Breite | 2.800 mm |

| Dienstgewicht | 64,0 t |

| Achsanordnung | Bo'Bo' |

| Spurweite | 1.000 mm |

| Fahrleitungsspannung | 11 kV Strom |

| Leistung am Rad | 2000 kW |

Triebfahrzeug Nummern

| Fz Nummer | Taufname | Spezielles | Ablieferungsdatum | Status |

| 3111 | Piz Ela | 27. Juni 2019 | in Betrieb | |

| 3112 | Schesaplana | 27. August 2019 | in Betrieb | |

| 3113 | Calanda | 5. Dezember 2019 | in Betrieb | |

| 3114 | Vilan | 5. März 2020 | in Betrieb | |

| 3115 | Montalin | 25. März 2020 | in Betrieb | |

| 3116 | Piz Languard | 15. April 2020 | in Betrieb | |

| 3117 | Piz Bernina | 1. Juli 2020 | in Betrieb | |

| 3118 | Piz d’Err | 13. August 2020 | in Betrieb | |

| 3119 | Rheinwaldhorn | 10. September 2020 | in Betrieb | |

| 3120 | Piz Buin | 8. Oktober 2020 | in Betrieb | |

| 3121 | Piz Terri | 5. November 2020 | in Betrieb | |

| 3122 | Piz Tambo | 3. Dezember 2020 | in Betrieb | |

| 3123 | Piz Sesvenna | 25. Januar 2021 | in Betrieb | |

| 3124 | Piz Platta | 12. Februar 2021 | in Betrieb | |

| 3125 | Piz Medel | 11. März 2021 | in Betrieb | |

| 3126 | Parpaner Rothorn | 7. April 2021 | in Betrieb | |

| 3127 | Ringelspitz | 6. Mai 2021 | in Betrieb | |

| 3128 | Piz d’Esan | 17. Juni 2021 | in Betrieb | |

| 3129 | Sassalbo | 15. Juli 2021 | in Betrieb | |

| 3130 | Piz Badus | 5. August 2021 | in Betrieb | |

| 3131 | Piz Badile | 26. August 2021 | in Betrieb | |

| 3132 | Piz Daint | 29. September 2021 | in Betrieb | |

| 3133 | Piz Palü | Champagner | 25. November 2021 | in Betrieb |

| 3134 | Brigelser Hörner | 21. Oktober 2021 | in Betrieb | |

| 3135 | Weisshorn | 9. Dezember 2021 | in Betrieb | |

| 3136 | Lenzerhorn | 13. Januar 2022 | in Betrieb | |

| 3137 | Stätzerhorn | 10. Februar 2022 | in Betrieb | |

| 3138 | Muttler | 10. März 2022 | in Betrieb | |

| 3139 | Schwarzhorn | 7. April 2022 | in Betrieb | |

| 3140 | Piz Fess | 5. Mai 2022 | in Betrieb | |

| 3141 | Piz Uccello | 17. Juni 2022 | in Betrieb | |

| 3142 | Hoch Ducan | 30. Juni 2022 | in Betrieb | |

| 3143 | 28. Juli 2022 | in Betrieb | ||

| 3144 | Piz Duan | 25. August 2022 | in Betrieb | |

| 3145 | Piz Cambrena | 22. September 2022 | in Betrieb | |

| 3146 | Piz Forbesch | 20. Oktober 2022 | in Betrieb | |

| 3147 | Zervreilahorn | 17. November 2022 | in Betrieb | |

| 3148 | 15. Dezember 2022 | in Betrieb | ||

| 3149 | 23. Februar 2023 | in Betrieb | ||

| 3150 | 24. März 2023 | in Betrieb | ||

| 3151 | 13. April 2023 | in Betrieb | ||

| 3152 | 4. Mai 2023 | in Betrieb | ||

| 3153 | 1. Juni 2023 | in Betrieb | ||

| 3154 | 22. Juni 2023 | in Betrieb | ||

| 3155 | 23. Juli 2023 | in Betrieb | ||

| 3156 | 17. August 2023 | in Betrieb | ||

| 3157 | 7. September 2023 | in Betrieb | ||

| 3158 | 28. September 2023 | in Betrieb | ||

| 3159 | 20. Oktober 2023 | in Betrieb | ||

| 3160 | 9. November 2023 | in Betrieb | ||

| 3161 | 8. Dezember 2023 | in Betrieb | ||

| 3162 | 18. Januar 2024 | in Betrieb | ||

| 3163 | 15. Februar 2024 | in Betrieb | ||

| 3164 | 14. März 2024 | in Betrieb | ||

| 3165 | 25. April 2024 | in Betrieb | ||

| 3166 | 6. Juni 2024 | in Betrieb | ||

| 3167 | Bestellt | |||

| 3168 | Bestellt | |||

| 3169 | Bestellt | |||

| 3170 | Bestellt | |||

| 3171 | Bestellt | |||

| 3172 | Bestellt |

Die neuen Züge der Rhätischen Bahn prägen inzwischen fast das gesamte Stammnetz. Was für den Betrieb eine logische Modernisierung ist, bedeutet für viele Eisenbahnfans einen schmerzhaften Wandel: Der Charakter der RhB verändert sich.

Was früher durch bunte Vielfalt, unterschiedliche Fahrzeugtypen und ein Hauch Abenteuer geprägt war, wirkt heute zunehmend uniform. Böse Zungen sprechen gar davon, dass die RhB „zu einer Alpen-S-Bahn“ geworden sei – effizient, aber seelenlos. Noch bieten der legendäre Glacier Express und der Bernina Express mit ihren klassischen Panoramazügen ein Stück jener Magie, die Generationen von Eisenbahnfreunden in die Bündner Berge zog. Auch die Güterzüge, meist mit Ge 4/4 II oder III bespannt, erinnern an die „gute alte RhB“. Doch der Nostalgie bleibt immer weniger Raum. Dabei darf man nicht vergessen: Die Rhätische Bahn ist weit mehr als ein Touristenspektakel oder ein rollendes Freilichtmuseum. Sie ist die Lebensader eines ganzen Kantons – verbindet über hundert Täler, sichert Arbeitsplätze, Schulen und Versorgung. Vielleicht liegt genau darin die neue Faszination: zu sehen, wie Tradition und Fortschritt im Gebirge aufeinandertreffen – und die RhB versucht, beides in Einklang zu bringen.

29. Oktober 2022 - kein KI Unterstützes Photoshop Kunstwerk - sondern der Weltrekordzug mit 25 vierteiligen Capricorn-Triebzügen