Aktuell

Bern 1. April 2017

GotthardPanoramaExpress GPE

Knapp fünf Monate nach der offiziellen Eröffnung des Gotthard Basis Tunnels nimmt am 14. April 2017 der GPE seinen Betrieb über die alte Bergstrecke auf. Das SBB Marketing hat sich viel für ihr neues Produkt einfallen lassen. Die Reise soll an die alte Zeit von Willhelm Tell und Louis Favre erinnern und startet in Luzern. Mit einem historischen Raddampfer führt die Reise über den Vierwaldstättersee nach Flüelen. Während der knapp 21/2 stündigen Fahrt über den See und vorbei an Rütliwiese, Schillerstein und Tellsplatte besteht die Möglichkeit sich auch kulinarisch auf das Abenteuer vorzubereiten.

GEP auf der Talfahrt nach dem verlassen des Wattingerkehrtunnels, Foto mystsnet.com

Gotthard Panorama Express GPE

In Flüelen steht auf Gleis 1 bereits der neue Zug der Superlative abfahrbereit. Der Zug führt mindestens drei Klimatisierte Panoramawagen Typ Apm plus einen nicht Klimatisierten RIC, sowie einen Klimatisierten Bpm61 mit 15 Veloplätzen. Der nicht klimatisierte RIC agiert als Fotowagen, alle Fenster sind zum öffnen! Diese Stammformation kann durch weitere Wagen je nach Verkehrsaufkommen verstärkt werden.

Um 14.10 Uhr verlässt der GPE Flüelen und verkehrt zuerst über die neue Zulaufstrecke bis Rhynächt um dann auf die alte Bergsterecke zu biegen und via Erstfeld - Wassen - bis Göschenen die weltberühmte Gotthardrampe zu erklimmen. Während der Fahrt werden von einem speziell geschulten Zugbegleiter interessante Informationen zum Bau der Strecke und den Betrieb abgegeben. IM Gotthardtunnel, im letzten Drittel, vom Spurwechsel Süd bis Airolo wird dann aber "Niedagewesenes" geboten. Eine Videoproduktion die die Reisenden auditiv und visuell in die Zeit von 1880 während des Tunnelbaus versetzt. Der Zug reduziert während dieser Vorführung die Geschwindigkeit auf maximal 10 km/h und es herrscht während dieser Zeit ein absolutes Kreuzungsverbot mit anderen Zügen in diesem Abschnitt . Damit weder Reisende noch der Lokführer diese Passage verpassen, kündigen Stroboskoplampen das Ereignis an. Erst wenn der letzte Wagen das Tunnelkino passiert hat, beschleunigt der Zug wieder auf maximal 90 km/h und fährt aus dem Tunnel.

Ein weiteres Highlight wird sein, wenn der Zug die Kühne Streckenführung in der Biaschina zwischen Lavorgo und Bodio befährt. Dieser Streckenabschnitt wird mit einer maximalen Geschwindigkeit von 40 km/h und immer auf dem talseitigen Geleise befahren.

Dampfschiff trifft in Flüelen ein, Foto mystsnet.com ac 30.03.2017

Ein ETR 610 als EC Zürich - Milano Centrale beim verlassen des Südportal des GBT (Bild SBB Medienstelle)

GBT-Gotthard Basis Tunnel der längste Eisnebhantunnel der Welt ist eröffnet

Das Jahr 2016 schrieb Eisenbahntechnisch Geschichte, der Gotthard Basis Tunnel GBT wurde dem Betrieb übergeben. Mit 57 km der längste Eisenbahntunnel der Welt und ein Bauwerk der „Güterflachbahn“ Rotterdam – Genua. Erste Ideen, die aus dem Jahre 1882 stammende Linie über den Gotthard durch einen Basistunnel zu ersetzen keimten bereits 1947. Das erste Projekt sah vor, einen 45 km langen Doppelspurtunnel von Nord nach Süd mit einem Unterirdischen Bahnhof im Gebiet der Surselva und einem Überholbahnhof in der Tunnelmitte zu realisieren. Die Strecke sollte für eine Geschwindigkeit von 200 km/h trassiert sein. Politische Auseinandersetzungen und wirtschaftliche Rezession waren Gründe, dass das Projekt nicht sofort umgesetzt wurde. Ganz aufgegeben wurde das Projekt jedoch nie und Mitte der sechziger Jahre wurden die Abklärungen zur Umsetzung wieder intensiviert. Verschiedene Streckenführungen und Varianten wurden ausgearbeitet und das Bergmassiv mit einer Sondier Bohrung im Bereich der Lukmanier Passhöhe erkundet.

Güterzüge verkehren meistens in Mehrfachtraktion auf den steilen Rampen der Bergstrecke, eine Re 10/10 mit einem UKV Zug, Göschenen 17.7.2007

Das Bauprojekt sah nun einen 50 km langen Doppelspur Tunnel zwischen Erstfeld und Biasca vor, jedoch konnte man sich nicht auf eine geeignete Streckenführung einigen und es vergingen weitere Jahre. Einen Einbruch im Güterverkehr liess das Projekt als „nicht zwingend“ notwendig erachten. Und so war der Schweizer Bundesrat, anfangs der 80er Jahre, der Meinung, dass eine NEAT nicht dringlich sei. Erst wieder Ende der achtziger nahm der Druck auf die schweizerischen Transitachsen erneut zu. Schärfere Gesetze im Straßenverkehr, Gewichtslimiten für LKW, Durchfahrtsbeschränkungen und das allgemeine Umdenken der Bevölkerung in Puncto Umweltschutz dass der Straßenverkehr auf keine Fall weiter ausgebaut werden soll, brachte der Idee NEAT einen ganz neuen Stellenwert. Nur wollte man plötzlich nicht mehr kleckern sondern klotzen. Das Projekt NEAT sah nicht mehr nur eine neue Linie, mit einem neuen Basistunnel vor, nein auch am Lötschberg sollte ein neuer Basistunnel, das Mittelland mit dem Wallis verbinden. Das neue Projekt NEAT soll einen LBT und einen GBT erhalten

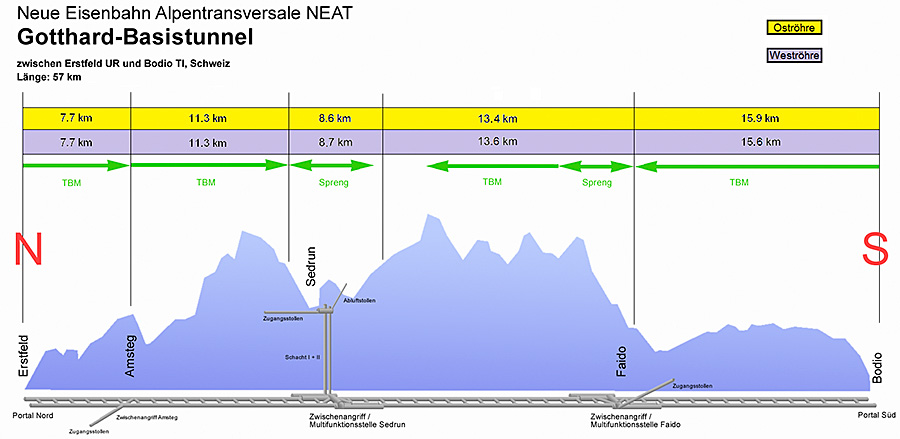

Schematische Darstellung GBT (Quelle Wikipedia)

Das Projekt konnte dank viele Vorprojektarbeiten rasch in die Planungsphase gehen und nachdem man von Gesamtkosten von 3 Mia CHF (3`000`000`000 CHF) für den Tunnel aus ging, konnte 1999, nach dem das Volk allen nötigen Abstimmungen zugestimmt hatte, mit dem Anstich das Vorhaben beginnen.

Bei der Ausführung des Tunnels hat es noch einige Änderungen gegeben. So wir der Tunnel nicht mehr aus einer einigen Doppelspurröhre, sondern aus zwei separaten Einspurröhren bestehen. Die Achsen der beiden Röhren weisen einen parallelen Abstand von 40 Metern zu einander auf. Die Röhren werden alle 300 m mit Querstollen verbunden im 1. Drittel und im 2. Drittel werden je ein doppelter Spurwechsel installiert, der er es den Zügen erlaubt von der Ost- in die Weströhre zu wechseln und umgekehrt. Der 15 km lange Scheiteltunnel der Gotthardbahn wurde damals von Louis Favre gleichzeitig von norden und von süden in Angriff genommen. Beim GBT wurde der Ausbruch gleich von vier Stellen gleichzeitig gemacht. Vom Nordportal im Erstfeld, vom Südportal in Biasca und von den beiden Zwischenangriffen Sedrun im Norden und Faido im Süden. Die beiden Zwischenangriffe werden später die MFS (Multifunktionsstellen) mit den Spurwechselstellen und den Nothaltestellen bilden. Der Vortrieb der Tunnelröhren wurde mit Tunnelbohrmaschinen und je nach Gestein mit Sprengvortrieb gemeistert. Das Ausbruchsmaterial von ungefähr 10 Mio m3 wurde zu einem großen Teil wiederverwertet. Als Betonzusatzstoff, als Bahnschotter, zur Renaturierung des Flussdeltas in Flüelen im Vierwaldstättersee, und der noch kleine, nicht widerverwertet Rest wurde in Steinbrüchen und Senken deponiert. Um beim Bau nicht auf böse und meist teure Überraschungen zu stossen, wurden vorgängig mehrere Sondierbohrungen zur Temperaturmessung und Gesteinsartenbestimmung gemacht. Man war sich bewusst, dass man auf alle Gesteinsarten stossen würde, vom harten Granit bis zum nachgiebigen Schiefer. Am meisten Sorge bereitet den Ingenieuren die Pioramulde. Eine Zone die mit zuckerartigem Dolomit gefüllt war. Eine Sondierbohrung bestätigte hier aber, dass im Bereich des Tunnelniveaus dieser Bereich aus Dolomitmarmor ohne Wasserdruck und -fluss bestand und somit ohne zu erwartende Probleme sollte durchquert werden können. Mit der Durchbohrung dieser Zone im Herbst 2008 wurde aus der Vorhersage Gewissheit. Total wurden 152 km Tunnel gebaut. Die beiden Röhren für die Bahn zusammen 114 km und 38 km Querstollen, Verbindungstollen und Schächte. Fast 60% des Vortriebes wurde mit den Tunnelbohrmaschinen realisiert, 40% im klassischen Sprengvortrieb. Die Tunnelbohrmaschinen sind in der Lage bis 16 m Tunnel pro Arbeitstag auszubrechen. Bis zu 2400 Arbeiter waren im drei Schichtbetrieb rund um die Uhr im Einsatz. Die Arbeiten ruhten jeweils nur am 4. Dezember, am Tag der Heiligen Barbara, der Schutzpatronin der Tunnelbauer. Nachdem der ca 40 m2 grosse Tunnelquerschnitt von den Tunnelbohrmaschinen (TB) ausgebrochen ist, wird direkt hinter den TB mit dem ausbetonieren des 30 cm, an einigen Stellen mit sehr hohem Bergdruck bis 110cm dicken, Tunnegewölbes und der Tunnelsohle begonnen. Der alte Scheiteltunnel ist in einer Geraden trassiert, wäre nicht die kontinuierliche Steigung von beiden Portalen bis zur Tunnelmitte und die Ausfahrtskurve Seite Airolo würde man kurz nach der Einfahrt in den Tunnel von Süden, bereits die Ausfahrt im Norden bei Göschenen erblicken. Der GBT ist nicht als absolute Gerade trassiert und verläuft in einigen Kurven, diese weisen einen Mindestradius von 5000 m auf. Das Trasse weißt eine geringen Steigung von 4‰ von Nord nach Süd und eine Steigung von 6‰ in der Richtung Süd nach Nord auf. Bereits nach der ersten Fertigstellung von Tunnelabschnitten, wurde mit dem Endausbau begonnen und Geleise, Fahrleitungen und Signaltechnik eingebaut. Auf den fertigen Abschnitten wurde rasch mit Testfahrten begonnen Erfahrungen für den Vollbetrieb zu sammeln. Die Tunnelröhren und die anschließenden Zulaufstrecken sind mit ETCS Level 2 ohne Lichtsignale ausgerüstet, genügend Erfahrungen mit diesem System hatte man schon von der Schnellfahstrecke Rothrist - Mattstetten und im LBT. Der Durchschlag in der Oströhre erfolgte am 15. Oktober 2010 und am 23. März 2011 in der Weströhre. Minimale Abweichungen von 8 cm in der Horizontalen und 1 cm in der Vertikalen waren vernachlässigbar. Jedoch durfte man diese Präzision durchaus erwarten, denn Lasermessgeräte und GPS gehören schon lange zum Standard. Einhundertdreissigjahre früher, am 28. Februar 1880 betrugen die Abweichungen beim Durchschlag im alten Scheiteltunnel nur gerade 33 cm in der Vertikalen und 5 cm in der Horizontalen. Und dass, war dann eine beachtliche Leistung.

Unmittelbar nach dem Durchschlag wurde mit dem Endausbau begonnen. Gleislücken geschlossen, Fahrleitung gezogen und Signaltechnik eingebaut. Aber auch Tunneltechnik wie Lüftungs- und Entwässerungssysteme sowie GSM-R Funk (Bahnmobilfunknetz) und Mobilfunknetz, Notbeleuchtungen und die MFS mussten angeschlossen werden. 308 km Schienen mit 360 Achszählern, 43 Weichen, 153 km Fahrleitung, 900 ETCS Balisen und 7200 Leuchten mussten an die 1900 Elektroschränke angeschlossen werden. Herkömmliche Lichtsignale wie man sie vom Eisenbahnbetrieb her kennt, sind keine mehr Installiert. Für die MFS Sedrun kam der Wunsch auf, diese als Bahnhof im Vollausbau zu realisieren, um der Bevölkerung im Gebiet Surselva eine rasche Anbindung an die Metropolen Zürich und Milano zu ermöglichen. Das Fahrplankonzept und die horrenden Kosten verhinderten aber die PortaAlpina. So sind beide MFS im Normalbetrieb lediglich als Spurwechselstellen zu benützen. Damit lässt sich der Tunnel dritteln und Abschnittsweise im Einspurbetrieb zum Beispiel bei Unterhaltsarbeiten oder Störungen betreiben. Die Züge können mit einer Maximalgeschwindigkeit von 120 km/h von der einen in die andere Röhre wechseln. Im Bereich der MFS sind die Röhren durch Luftschleusen getrennt, so dass in einem Brandfall die jeweils nicht betroffene Röhre nicht kontaminiert wird. Riesige Schiebetüren sind im Normalbetrieb geschlossen und die Fahrleitung mit einer Schutzstrecke getrennt. Erst wenn eine Fahrstraße über den Spw eingestellt wird, werden die Tore automatisch geöffnet und verriegelt. Beide MFS sind nur als Nothaltstellen realisiert.

Linkes Bild: Nothalstestelle MFS Sedrun Rechtes Bild: Querschlag mit automatischen Schiebetoren, diese sind im Normnalfall geschlossen

Im Gegensatz zu anderen Tunnels, wie LBT oder auch Ärmelkanaltunnel sieht das Rettungskonzept im GBT keine Rettung mit Strassenfahrzeugen vor. Das Rettungskonzept im GBT basiert immer auf einem GAU Grösster Anzunehmender Unfall und im Besonderen von einem Fahrzeugbrand. Ein Brand stellt das schlimmste mögliche Szenario in einem Tunnel dar. Die Rettungsprozesse unterscheiden Güterzug, ROLA oder Personenzug. Dabei geht man davon aus, dass alle Eisenbahnfahrzeuge die im GBT verkehren, bei einem Brand eine Mindestlauffähigkeit von 20 min haben. Personenzüge müssen eine funktionierende Brandmeldeanlage haben und mit Zugpersonal besetzt sein. Die Rollende Landtrasse wo die LKW auf den Niederflurwagen sind und die Chauffeure in einem Begleitwagen reisen, stellt eine Ausnahme dar. Wird an einem Güterzug einen Brand festgestellt, ist wenn immer möglich aus dem Tunnel zu fahren. Wird bei einem Reisezug ein Brand detektiert, klärt das Zugpersonal den Sachverhalt im Zug vor Ort ab. Kann der Brand mit Feuerlöscher bekämpft werden hat sich die Sache erledigt. Ist eine Löschung nicht möglich, wird an der nächsten MFS angehalten, wurde die letzte MFS bereits passiert, wird aus dem Tunnel gefahren. Nach dem Halt an der MFS verlassen die Reisenden ohne Gepäck den Zug. Vom Bahnsteig geht es durch Druckdichte Türen in die Kavernen der MFS und über einen Stollen über die beiden Tunnelröhren zur Nothaltestelle der anderen Röhre. Dort wird ein Evakuierungszug angehalten und der Tunnel anschließend damit verlassen. Die MFS Bahnsteige sind 450 m lang. Im ganzen Tunnelsystem herrscht dauernd Überdruck so dass es immer rauchfrei bleibt. Brandgase und Rauch wird über riesige Ventilatoren abgesogen und über Kamine in Sedrun und Faido ins Freie geleitet. Die Vorgaben lauten, dass 90 min nach eintreten eines Ereignis die Reisenden im Freien sein müssen. Wird ein Tunnelalarm ausgelöst, wird immer vom schlimmsten möglichen Fall ausgegangen und ALLE Rettungskräfte auf beiden Tunnelseiten werden aufgeboten. Die BZ kann nach Ermessen schrittweise zurück stufen, wenn es die Situation erlaubt. Wir ein Brand in einem Zug der ROLA gemeldet, hält der Zug im Tunnel und die Reisenden begeben sich in eine Querstollen.

Die Inbetriebnahme erfolgte in Etappen. Bereits in den Jahren 2013/2014 begann die erste Phase auf der Südseite, auf einem fertiggestellten, knapp 14 km langen Abschnitt. Nachdem Ende Oktober 2014 das letzte Teilstück der Fahrbahn erstellt war, begannen ab August 2015 die Gesammintegrationstests wo die Tunneltechnik sukzessive hochgefahren wurde. Am 1. Juni 2016 wurde der Tunnel eröffnet und den SBB übergeben. Unmittelbar danach begann der Probebetrieb. Zuerst mit Güterzügen dann ab September mit Personenzügen. Parallel zur Inbetriebnahme des Jahrhundertbauwerkes musste auch das Personal geschult werden. Lokführer absolvierten eine viertägige Ausbildung, das Zugpersonal eine dreitätige. Dabei wurden auch der Tunnel selber und die MFS Faido zu Fuß begangen. Diverse Prozesstrainingseinheiten und die Streckeninstruktion für die Lokführer wurden an Simulatoren absolviert. Ab Oktober 2016 wurden von Dienstag bis Freitag ausgewählte Personenzüge nicht mehr über die Bergstrecke sondern durch den neuen GBT geführt. Um dabei die größte mögliche Flexibilität bei Störungen zu behalten, wurden die Fahrten den Reisenden nicht speziell kommuniziert, erst kurz vor dem Befahren des GBT, im Bereich Altdorf machte eine Zugsdurchsage an die Fahrgäste die Reisenden darauf aufmerksam, dass in wenigen Minuten der längste Tunnel der Welt und nicht die Bergstrecke befahren wird. Im Dezember wurden dann noch zwei „Grosskampftage“ durchgeführt, wo sämtliche Güterzüge und Personenzüge die keinen vorgeschriebenen Halt auf der Bergstrecke hatten, durch den GBT geführt wurden. Diese Züge verkehrten dann, nach dem passieren des GBT, 20-30 Minuten vorzeitig auf den Fahrplan und trafen Vorzeitig in Bellinzona bzw. in Arth Goldau ein. Reisende die weiter Reisen wollten, mussten dann eine ausgiebige Pause in kauf nehmen.

Die Tunnelbeleuchtung ist im normalen Betrieb gelöscht, für Fotozwecke wurde eine Ausnahme gemacht, noch ca 20 min Dauert die Fahrt durch den längsten Tunnel der Welt vom Norden in den warmen Süden

Da sämtliche Inbetriebsetzungsphasen problemlos verliefen, wurden ab Oktober die verspätungsanfälligen Eurocityzüge von Milano Centrale nach Zürich, regelmässig gleich durch den GBT geleitet, wo sie problemlos, die meist durch die italienischen Staatsbahnen verursachte Verspätung, wieder aufholen konnten und dadurch trotzdem absolut pünktlich ihr Ziel erreichten. Der GBT übernahm dabei die Funktion einer Zeitmaschine. Seit dem 11.12.2016 wird der vorerst (der Brennerbasistunnel wird 64 km aufweisen) längste Tunnel der Welt im Vollbetrieb und fahrplanmäßig befahren. Das Konzept der Inbetriebsetzung und die Testphasen waren dermaßen erfolgreich, dass kaum größerer Probleme zu erwarten sind und sich die Fahrten durch den GBT sowohl für Lokführer als auch die Reisenden sehr entspannend gestalten. Während den Testphasen ist es ist zwar vorgekommen, dass sich Reisende nach der Fahrt durch den GBT beim Lokführer erkundigt haben, ob man denn nun durch den neuen Tunnel gefahren sei? Als dieser dies bestätigte, kam von der Reisenden der Vorwurf, dass das auf keine Fall gehe, Sie (die Reisende) hätte unbedingt vorher informiert werden müssen, da sie an Platzangst leide und dagegen ein unbedingt ein Medikament benötige! Dem Lokführer blieb nur die Antwort zu sagen, dass offenbar das Medikament ab sofort nicht mehr zwingend nötig sei. Nüchtern betrachte, kann man Verständnis dafür haben, wenn sich Reisende Gedanken zum Tunnel machen, befinden sich doch an einigen Stellen im Tunnel, mehr als 2300 m Stein und Fels über einem. Realistisch gesehen, muss man aber wissen, dass der GBT zur Zeit, nicht nur der längste Tunnel der Welt sondern auch der sicherste Tunnel der Welt ist. Seit der Gotthardbahn Eröffnung 1882 bis Heute hat es im alten Scheiteltunnel in den 132 Betriebsjahren keinen Brand gegeben, die Wahrscheinlichkeit dass es nun im GBT anders sein sollte ist gering. Und wenn, sind die Chancen das Ereignis schadlos zu überstehen um Potenzen grösser als im alten Tunnel, der weder über einen Fluchtweg noch Rettungsstollen verfügt noch sonst irgend einen Ort zum Schutz bietet. Im GBT können die Reisenden nicht nur in den MFS Schutz finden, sondern an jedem Ort an dem ein Zug zum stehen kommen könnte, ist in einer maximalen Distanz von 324 m ein rettender Querstollen vorhanden.

Die Fahrt durch den Tunnel ist ein Erlebnis und trotzdem sollte man nicht vergessen, wie es für die Bauarbeiter damals gegen Ende des 18. Jahrhunderts war, auf 1100 müM in einen Felsen, 15`000 m Tunnel zu graben ohne zu wissen ob das Vorhaben überhaupt jemals von Erfolg gekrönt sein wird. Dass der GBT gebaut werden kann, stand nie ausser Frage, die einzige Frage war, wie lange es dauern und was es kosten wird . Die Antwort 17 Jahre und 12`000`000`000 CHF. Seit dem 12.12.2016 wir der Tunnel fahrplanmässig im Vollbetrieb genutzt. Der Nord-Süd Verkehr wird sowohl im Güter wie im Personenverkehr in beide Richtungen durch den GBT abgewickelt. Da der Tunnel voll im aktuellen Fahrplansystem eingeplant ist, sind Umleitungen über die Bergstrecke keine echte Alternative mehr. Denn auch in einem akuten Störungsfall, würde ein umgeleiteter Zug über die Bergstrecke dermaßen viel Verspätung erhalten, dass Anschlüsse nicht mehr eingehalten werden könnten. Die Züge werden daher auch bei eingeschränktem Betrieb, wenn immer möglich, durch den GBT geschleust. Bei Güterzügen käme hinzu, dass die Traktion von schweren Güterzügen neu nicht mehr von zwei Lokomotiven übernommen wird, die nur für die Steigungen benötigt werden, sondern nur meistens mit einer Lokomotive. In einem Störungsfall wäre es wohl kaum möglich, einem Zug, die für die Steigungen auf der Bergstrecke nötige zweite Lokomotive sofort bereit stellen zu können. Personenzüge verkehren mit bis zu 200 km/h Güterzüge mit 100-160 km/h. Die Fahrzeit für eine Personenzug beträgt ca 20 min. Das Betriebskonzept im GBT sieht vor, dass auf einen Personenzug, drei Güterzüge folgen. Das Konzept ist daher darauf angewiesen, dass die Züge sehr pünktlich verkehren, da es sonst zu einem Slotverlust im Tunnel kommen kann und ein Zug (Personen oder Güterzug) ausgereiht wird und erst wieder fahren kann, wenn ein passender Slot zur Verfügung steht. Für den Binnenpersonenverkehr sind die vorgaben gut einhaltbar, für die Internationalen Züge Milano – Zürich nicht immer, da es die italienischen Staatsbahnen nicht sonderlich kümmert, wie die Schweizer ihren Verkehr durch den GBT lotsen. Seit der Aufnahme des fahrplanmässigen Betrieb im neuen Gotthard Basis Tunnel, kann man aber sagen, dass alles planmäßig Verlaufen ist und sich Störungen auf ein Minimum beschränken.

Nur noch im absoluten Störungsfall werden direkte Züge durch die weltberühmte Biaschina kurven

Abkürzungen

TB Tunnelbohrmaschine

ETCS EuropeanTrainControllSystem

GSM-R Global System for Mobile Communications – Rail(way) (Eisenbahnmobiltelefonfunknetz)

Balisen Übermitteln bahnbetriebliche Informationen an Schienenfahrzeuge

GBT GotthardBasisTunnel

LBT LötschbergBasisTunnel

MFS MultiFunktionsStelle

Spw Spurwechsel

GAU GrössterAnzunehmenderUnfall

ROLA RollendeLandstrasse

UKV UnbegleiteterKombiVerkehr

ZVL ZugVerkehrsLeiter (Fahrdienstleiter)

BZ BetriebsZentrale

NEAT NeueEisenbahnAlpenTransversale

DMI DriverMachineInterface

ZMB BDe 4/4 92 Extrafahrt ins Entlebuch beim Toilettenhalt im Bahnhof Luzern 20.9.2015

Im März 1996 gleisten ein paar Eisenbahnenthusiasten die Zürcher Museumsbahn ZMB auf. Auf wenigen Metern Gleis von Sihlwald nach Sihlbrugg und unter Benützung der angrenzenden Trasse der SIHLTALBAHN heute SZU oder Linie S4 des Zürcher Verkehrsverbundes ZVV, wurde den ausgedienten Fahrzeugen der SIHLTALBAHN ein neues Zuhause geboten. Das Paradepferd bildet die Dampflok E 3/3 mit passenden Wagen aus der Anfangszeit der Sihltalbahn. Jedoch sind auch elektrische Triebwagen und ein Traktor im Fahrzeugbestand der ZMB zu finden. Heuer feiert der Verein sein 20-Jähriges Jubiläum, das Fest fand am Pfingstwochenenden 2016 statt.

Längst fährt die ZMB aber nicht mehr nur im heimischen Vorgarten, sondern verlässt für Eventfahrten gerne auch einmal das Sihltal, um sich weit ausserhalb des eigenen Einsatzgebietes zu präsentieren. Regelmässig finden solche Fahrten am Eidgenössischen Bus- und Bettag statt. Im Jahre 2015 führe die Reise weit ins Entlebuch rund um den Napf (Bergspitze) und wieder zurück ins Sihltal. Als Fahrzeug kam der renovierte und in ein Partyfahrzeug umgebaute Triebwagen BDe 4/4 92 ex SZU zum Einsatz. Viele Jahre stand dieser Triebwagen im unermüdlichen S-Bahn Betrieb auf der Sihltalbahn im Einsatz. Heute frönt er einem geruhsamen Lebensabend bei der ZMB.

Mit dem Verfasser dieses Artikels verbindet der BDe 4/4 ein lange Tradition. Aufgewachsen in "Sihltalcity" in Adliswil, der Hauptstadt des Sihltal, war die Sihltalbahn über Jahrzehnte die einzige Verbindung des öffentlichen Nahverkehrs in die Kantonshauptstadt Zürich. Eine Buslinie, ab dem städtischen Aussenquartier Wollishofen stand nur bis kurz vor die Stadtgrenze zur Verfügung und war nur bedingt eine Alternative und dies auch nur für die Bevölkerung auf der linken Sihlseite von Adliswil. Die rechte Sihlseite war fast gänzlich auf die Sihltalbahn angewiesen. Eine "Reise" in die Stadt kam einem als Kind immer wie ein Erlebnis vor, barg sie doch aber meistens eine besondere Überraschung. Je nach Lokführer, die einen liessen an der Führerstandstüre des Triebwagens oder Steuerwagens das Sichtschutzrollo offen, konnte man aus der Lokführersicht die Strecke beobachten. Diese Gelegenheit nutze ich so oft wie möglich und war schon bald auf der Sihltalbahn "streckenkundig". Später war die SZU dann das tägliche Transportmittel um zur Arbeitsstelle zu gelangen. Immer mit dem selben Zug um 06.06 Uhr in die Stadt und am Abend wieder mit dem Zug zurück. Die SZU wurde erst 1990 zur Eröffnung der S-Bahn im Kanton Zürich bis ganz in den Hauptbahnhof verlängert und stellt seit da, eine der meist benutzen S-Bahn Linie im Verbund dar.

Die Formschönen aber langsam in die Jahre gekommen Triebwagen des Typs BDe 4/4 wurden ab da, sukzessive durch die modernen und viel leistungsfähigeren Umrichterlokomotiven des Typs Re 4/4 ersetzt die Heute die Haupttraktion der SZU bilden. Die BDe 4/4 wurden an die dddd nach Österreich verkauft oder verschrottet. Der Triebwagen 92 konnte gerettet werden und wurde nach einer Asbestsanierung wieder liebevoll restauriert, mit der Lackierung aus der Ablieferungszeit versehen und dem neuen Verwendungszweck entsprechend mit einer Küche und einem grossen Speiseraum ausgestattet. Der BDe 4/4 92 darf, ausser auf den Strecken mit ETCS und Zahnradstrecken, auf dem gesamten Normalspurnetz der Schweiz verkehren.

Am Bettag 2015 führte die Reise vom unteririschen Bahnhofteil der SZU, im Zürcher Hauptbahnhof, durch das Sihltal via Sihlbrugg auf das Netz der SBB und durch den Sihlbruggtunnel über Zug, Rotkreuz nach Luzern. Da die SIHLTALBAHN auf Grund der kurzen Streckenlänge nie Toiletten in ihren Fahrzeugen benötigte (oder nur in seltenen Einzelfällen benötigt hätte) waren keine WC`s für die Reisenden in den Fahrzeugen vorhanden. Somit musste in Luzern ein WC Halt eingelegt werden.

ZMB BDe 4/4 92 wartet im Bahnhof Entlebuch auf den Kreuzungszug

Danach ging es auf der malerischen Strecken durchs Entlebuch (das grösste Buch der Schweiz) via Wollhusen nach Langnau im Emmental. Während der Fahrt wurde man durch die Bordcrew zuerst mit Kaffe und Gipfeli versorgt, später war ein opulentes Mittagessen geplant. Bereits ab Luzern, der Kaffeduft hatte sich noch nicht ganz aus den Abteilen verflüchtig, stieg einem bereits ein wohlriechender Duft aus der Küche entgegen und auch wenn erst gerade die Kaffeetasse leer war, bekam man bereits wieder Hunger. Im Bahnhof Entlebuch musste auf der einspurigen Strecke der Kreuzungszug aus Bern nach Luzern abgewartet werden. Auch dieser Halt wurde für einen raschen Gang auf die Toilette genutzt. Punktlicht zur Mittagszeit erreichte unser Triebwagen Langnau im Emmental, früher endeten die Fahrten des BDe 4/4 92 in Langnau am Albis. Heute war Langnau i. E. ein Teilziel seiner Reise.

Mittagspause in Langnau im Emmental

Nach dem Kaffe ging die Fahrt weiter über Ramsei, und längst vergessen Strecken im Emmental nach Huttwil und wieder zurück via Wollflusen nach Luzern. In Ramsei bietet sich den Eisenbahnfreunden ein Schauspiel besonderer Art. Ramsei verfügt über einen vollamtlichen Weichensteller, der im ganzen Bahnhof für das stellen der Weichen uns Zugfahrstrassen zuständig ist. Dies an und für sich nichts besonderes, wenn die Aufgabe des Weichenstellers nicht von einem Stellwerk aus, sondern per Fahrrad, an Ort und Stelle jeder Weiche im Bahnhof ausgeführt würde. Das in einem Bahnhof der nicht sporadisch zwei dreimal im Jahr von einem Nostalgiezug befahren wird, sondern in einem Bahnhof der 1/2 Stündlich von Zügen der S-Bahn Bern benutzt wird. Zwischen Summiswald und Huttwil wurde ein Streckenabschnitt der ehemaligen Vereinigten Huttwil Bahnen befahren, der heute nicht mehr im Betrieb ist und einen Teil der Dampfbahn Bern bildet. Ab Huttwil ging die Reise wieder via Wollhusen zurück nach Luzern. In Wollhusen wäre ein weiter WC Halt geplant gewesen, da es sich aber bei einer richtigen Extrafahrt gehört, dass der Zug grosse Verspätung hat, musste dieser Halt kurzgehalten werden, so dass man das Trasse, zurück nach Luzern und weiter Richtung Zürich, nicht verpasste.

ZMB BDe 4/4 92 im letzen Abendlicht in Litti 20.9.2015

Die nächste grosse Fahrt mit dem ZMB BDe 4/4 92 findet am Sonntag 1. Oktober 2016 statt. Wieder geht es ins Luzerner Hinterland, zu den Huttwiler Dampftagen und Triebwagentreffen. Kaffe, Gipfeli und ein feines Mittagsmenue sind im Fahrpreis inbegriffen. Sicher auch eine Reise wert.

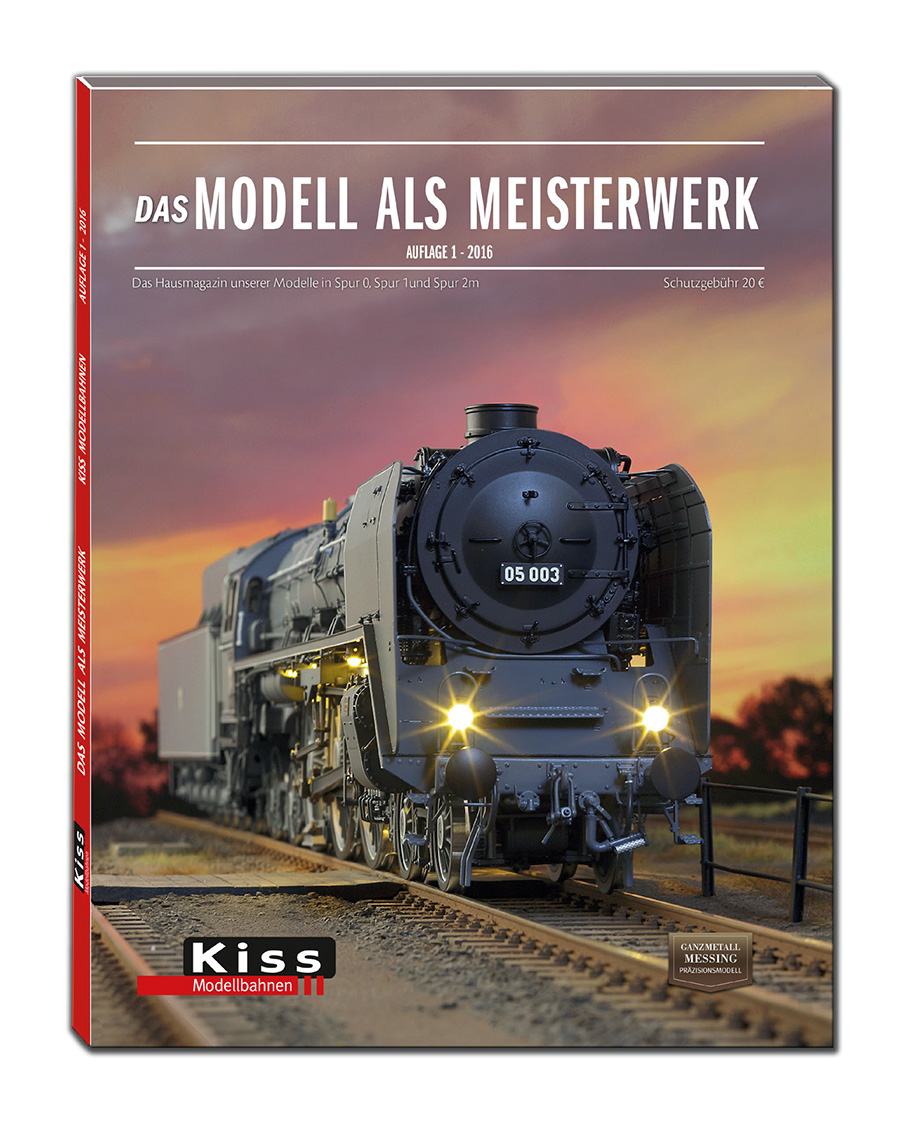

DAS MODELL ALS MEISTERWERK

Eine Sammlung von Fotos und Information zum Vorbild und Modell von Modellen die KISS Modellbahnen realisiert hatte.

Cover der 1. Ausgabe von DAS MODELL ALS MEISTERWERK von KISS Modellbahnen die BR05 in Spur 1 in der Abenddämmerung

Cover der 1. Ausgabe von DAS MODELL ALS MEISTERWERK von KISS Modellbahnen die BR05 in Spur 1 in der Abenddämmerung

DAS MODELL ALS MEISTERWERK als Printversion

KISS Modellbahnen hat seit dem Bestehen bereits unzählige Modelle produziert und damit die Wünsche von Modellbahnern auf der ganzen Welt befriedigt. Von den meisten Modellen existieren nur noch Fotos die in Archiven oder auf Festplatten ihr Dasein fristen. Die Idee eine gedruckte Version von DAS MODELL ALS MEISTERWERK zu gestalten war, diese Fotos und die Modelle dem interessierten Modellbahner nochmals in Erinnerung zu rufen.

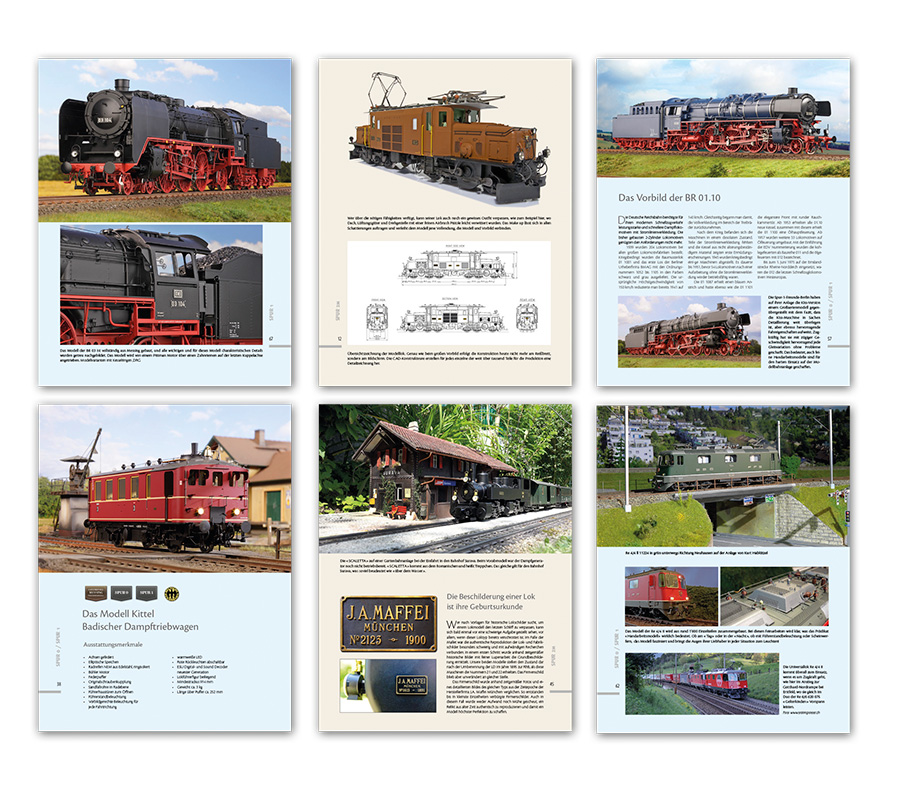

KISS Modellbahnen zeigt eine Auswahl an Modellen die in der Vergangenheit produziert wurden und schon lange nicht mehr erhältlich sind. Das Layout wurde von den bekannten, regelmässig erschienenen Katalogen übernommen, jedoch werden die meisten Modelle nicht nur mit ein oder zwei Fotos präsentiert, sondern zum teil auf mehreren Seiten genauer Betrachtet. Wenn immer möglich, werden auch Fotos des Vorbildes gezeigt. KISS gewährt auch einen Blick in die Herstellung der hochwertigen Modelle, von der Planung bis zur Auslieferung.

Das Heft ist nicht auf einen speziellen Massstab ausgelegt, sondern zeigt die Spur 0, 1 und 2m in denen KISS Modellbahnen bis Heute produziert hatte.

Eine kleine Kostprobe aus dem Inhalt (grössere Ansicht)

Eine kleine Kostprobe aus dem Inhalt (grössere Ansicht)

Das Heft erschien in einem hochwertigen hochglanz Druck und wurde in einer 1. Auflage von 60 Stück gedruckt. Auf über 100 Seiten werden über 20 Modelle portraitiert. Einige wenige Exemplare sind für Interessenten noch an Lager, Preis 20.- € inkl. Mwst.

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Rück Cover der 1. Ausgabe von DAS MODELL ALS MEISTERWERK von KISS Modellbahnen Modell SBB Re 6/6 am Gotthard

Seite 2 von 4

Modellbahnen@Cadosch M@C berichtet über Vorbild und Modelleisenbahnen. Fundierte Berichte und Hochauflösende Fotos, die auch kleinste Details erkennen lassen, werden pupliziert

• Für Freunde der Normalspur finden Sie Berichte zum Vorbild von SBB und BLS Fahrzeugen und der BLS Modellbahnanlage nach Schweizer Vorbild im Massstab 1:87

• Nur registrierten Usern stehen spezielle Bereiche wie das Forum für Fragen und Antworten oder Exklusive Bild-Galerien wie die Wallpaper Galerie zur Verfügung.

• Registrierten und eingeloggten Usern steht die Vorschau über geplante Artikel in der Rubrik "Coming Soon" zur Verfügung. Registrierte User werden mit einem Newsletter über UpDates informiert.

Der Countdown ist Privat (Test) und hat keinen Bezug zur Homepage

NEWS