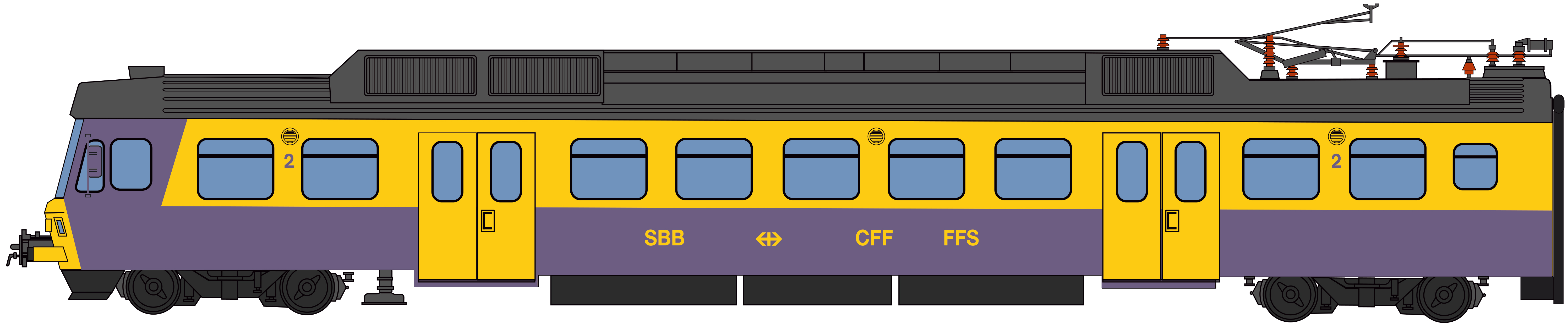

SBB Vorortstriebzug RABDe 8/16

“Chiquita“

RABDe 8/16 Foto Postkartensammlung Cadosch

In den 1970er-Jahren standen die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) vor der Aufgabe, den zunehmenden Pendlerverkehr rund um die grossen Städte mit modernen und leistungsfähigen Triebzügen zu bewältigen. Bis dahin gab es nur im Raum Zürich eine Art schnellen, S-Bahn-ähnlichen Verkehr auf der rechten Zürichseelinie zwischen Zürich und Rapperswil – bedient mit den allachsgetriebenen RABDe 12/12 „Mirage“.

Als Antwort auf die steigenden Anforderungen entstanden 1976 vier Prototypen des RABDe 8/16 – ein Nahverkehrstriebzug in Aluminium-Leichtbauweise mit hohem Beschleunigungsvermögen. Die Fahrzeuge sollten als Testträger für zukünftige Schweizer S-Bahn-Konzepte dienen.

Konstruktion und Technik

Die vier Einheiten (Nummern 2001–2004) wurden 1976 von der Schweizerischen Wagon- und Aufzügefabrik Schlieren (SWS) gebaut. Für den elektrischen Teil war BBC Baden verantwortlich, während die Projektleitung und Integration durch die SBB-Versuchsabteilung erfolgte.

Der Zug bestand aus vier Wagen mit der Achsfolge Bo’Bo’ + 2’2’ + 2’2’ + Bo’Bo’. Die Wagenkästen waren um das Gewicht zu reduzieren weitgehend aus Aluminium gefertigt. Die Leermasse betrug nur rund 149 t bei einer Länge über Puffer von etwa 100 m. Die Dauerleistung lag bei ca. 2 250 kW, die Höchstgeschwindigkeit bei 125 km/h. Markant waren der tiefe Einstieg und die breiten automatischen Türen, die für den Vorortsverkehr optimiert waren.

Angetrieben wurden beide Endwagen mit je vier Fahrmotoren. Die erstmals in dieser Form realisierte stufenlose Phasenanschnittsteuerung auf Thyristorbasis verlieh den Zügen ein ruhiges und verschleissarmes Fahrverhalten.

Die Steuerung erfolgte über einen Geschwindigkeitsfahrhebel: Der Lokführer gab die gewünschte oder zulässige Geschwindigkeit vor, die sofort im Bandanzeigegerät (Display) sichtbar wurde. Dieses zeigte die Geschwindigkeit linear in 5-km/h-Schritten an. Ein sich bewegendes Band stellte die Ist-Geschwindigkeit (vist) dar, während ein zweites, darüber angeordnetes Band die Soll-Geschwindigkeit (vsoll) anzeigte.

Nach Betätigung des Fahrhebels löste sich die Bremse, und der Zug beschleunigte automatisch mit der maximal möglichen Beschleunigung von etwa 0,8 m/s² auf den Sollwert. Sollte der Zug gebremst oder angehalten werden, stellte der Lokführer einfach die neue Sollgeschwindigkeit am Hebel ein. Das Bandanzeigegerät wechselte sofort auf den neuen Wert, und der Zug leitete automatisch eine Bremsung mit 0,8 m/s² ein, bis die vorgewählte Geschwindigkeit erreicht war.

Für einen Halt wurde der Hebel – je nach Bremsweg – auf Null gestellt, worauf der Zug selbständig die Haltebremsung einleitete. Um punktgenau anhalten zu können, liess sich mittels eines Druckknopfs (der Leerlauftaste) am Fahrhebel die elektropneumatische Bremse (EP-Bremse) temporär lösen und durch Loslassen des Knopfs wieder aktivieren. Dabei verwendete der Zug stets die volle verfügbare Bremsleistung. Kurz vor dem Stillstand wurde die Bremse wieder mittels Leerlauftaste am Fahrhebel ausgelöst, sodass der Zug fast ruckfrei und präzise zum Halt kam.

Dieses Anzeige- und Bedienkonzept war seiner Zeit weit voraus und verlieh dem Zug eine für damalige Verhältnisse aussergewöhnlich präzise, gleichmässige und komfortable Fahrcharakteristik.

Technische Daten

| Merkmal | Wert |

|---|---|

| Typenbezeichnung | RABDe 8/16 |

| Baujahr | 1976 |

| Hersteller | SWS Schlieren (mechanisch) / BBC Baden (elektrisch) |

| Anzahl Einheiten | 4 (2001 – 2004) |

| Länge über Puffer | ca. 100 000 mm |

| Leermasse | ca. 149 t |

| Achsfolge | Bo’Bo’ + 2’2’ + 2’2’ + Bo’Bo’ |

| Leistung | 2 250 kW |

| Höchstgeschwindigkeit | 125 km/h |

| Beschleunigung | 0,8 m/s² |

| Sitzplätze | 54 (1. Klasse) / 224 (2. Klasse) |

| Antrieb | 8 Fahrmotoren (je 4 pro Triebkopf) |

| Steuerung | Thyristor-Phasenanschnittsteuerung / Bandanzeigegerät mit vsoll / vist |

| Spurweite | 1 435 mm |

| Betriebsspannung | 15 kV / 16,7 Hz ~ |

| Indienststellung | 1976 – 1977 |

| Ausmusterung | bis 1997 |

Einsatz und Betrieb

Ab 1976 kamen die Züge im Grossraum Zürich zum Einsatz, vor allem auf der rechtsufrigen Zürichseelinie (Zürich – Meilen – Rapperswil). Die Fahrzeuge galten als modern und elegant, doch die Praxis zeigte bald ihre Schwächen: Die auffällige gelb-violette Lackierung brachte ihnen den Spitznamen „Chiquita“ ein – doch der Name passte auch technisch, denn die Wagenkästen neigten bei Vollauslastung zu einer leichten Verformung, wodurch sich der ganze Zug sichtbar „durchbog“. Dieses Durchbiegen wäre an sich harmlos gewesen, hätte es nicht auch zu Türstörungen geführt: Durch die Verwindung verklemmten die Türmechanismen, was immer wieder zu Verspätungen und erhöhtem Unterhaltsaufwand führte.

Dazu kamen Probleme mit der neuen Steuerungselektronik und Materialermüdung, sodass es schliesslich bei den vier Prototypen blieb.

Fazit

Trotz aller Schwierigkeiten war der RABDe 8/16 ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung moderner Schweizer Nahverkehrstriebzüge. Seine innovativen Konstruktionsprinzipien – Leichtbauweise, tiefer Einstieg, elektrische Türsteuerung, geschwindigkeitsabhängige Fahrsteuerung und das erstmals eingesetzte Bandanzeigegerät – flossen später in die Serienzüge der NPZ- und DTZ-Familien ein. Die letzten RABDe 8/16 wurden 1997 ausser Dienst gestellt.

Sie bleiben ein faszinierendes Kapitel Schweizer Bahngeschichte – technisch ambitioniert, mutig konzipiert und ihrer Zeit voraus und mit der lila/gelben Lackierung einzigartig.

Ausfahrt RABDe 8/16 im Orginalfarbton als Regionalzug nach Rapperswil (Zürich HB, Foto Peter Alder, Wikipedia)