RhB Vorbild

RhB ABe 8/12

«Allegra» –Zweisystem-Power für Stammnetz und Berninabahn

Allegra – oder Grüezi, wie man in der Schweiz sagt – ist seit 2010 nicht mehr nur eine freundliche Begrüssung, sondern auch der Name einer neuen Generation leistungsstarker Triebzüge der Rhätischen Bahn. «Allegra» ist eine rätoromanische Grussformel und steht sinnbildlich für die neue Beweglichkeit auf der Berninalinie und dem Stammnetz der RhB. Und wenn ein Bericht über das legendäre „Rhätische Krokodil“ fast schon ein Muss ist – dann hat heute auch der moderne Allegra seine verdiente Bühne. Die ABe 8/12 «Allegra» sind dreiteilige, zweisystemfähige elektrische Triebzüge, die Stadler Rail in insgesamt 15 Einheiten für die Rhätische Bahn gebaut hat. Am 13. Oktober 2009 wurde der erste Zug in Landquart abgeliefert, seit 2010 stehen die Züge im fahrplanmässigen Einsatz auf den anspruchsvollsten Strecken des Netzes – vom Bernina bis zur Arosa-Linie.

Ausschreibung und Beschaffung

Auf Basis des Flottenkonzepts 2005 schrieb die RhB zwei Fahrzeugtypen aus:

• 15 dreiteilige Zweisystem-Triebzüge für Stammnetz und Berninalinie

• 5 Einsystem-Triebzüge fürs Stammnetz mit ≥ 180 Sitzplätzen

Das Pflichtenheft verlangte Modularität, komfortable Einstiege/Wagenübergänge, barrierefreie Bereiche und ein harmonisches Design. Angeboten haben unter anderen Bombardier und Stadler, den Zuschlag erhielt Stadler (geringere Kosten). Zusätzlich schlug Stadler vor, die Triebzüge statt mit vier mit acht Fahrmotoren auszurüsten – für deutlich mehr Leistung und Reserven.

Konzept

Die Allegra bestehen aus zwei baugleichen Endtriebwagen und einem teilweise niederflurigen Mittelwagen. Die Berninabahn mit engen 45-m-Radien begrenzt die Wagenlänge; die Antriebsausrüstung liegt konzentriert in den Endwagen, um hohes Adhäsionsgewicht und sichere Laufeigenschaften auch bei grosser Schneelage zu erzielen. Transformatoren und Stromrichter sind unterflur, Klimaanlagen, Bremswiderstände und Hochspannungsausrüstung auf dem Dach; im Innenraum verblieben im Wesentlichen Kompressoren und Vakuumpumpe. Die Züge sind zweisystemfähig für 11 kV/16,7 (Stammnetz) und 1000 V = (Bernina). Das ermöglicht eine einheitliche Serie mit maximaler Einsatzflexibilität über das ganze Netz.

Leistung & Lasten

Mit einer Dauerleistung von 2,3 MW und einer Anfahrzugkraft von 280 kN erreicht der Allegra Werte auf dem Niveau einer Ge 4/4 III. Dank acht angetriebener Achsen können hohe Anhängelasten bei einer moderaten Achslast von rund 11 t bewältigt werden – ein Vorteil für die Schonung von Schienen und Trassee. Mehrfachtraktionen oder Vorspannleistungen sind damit selten bis nie notwendig.

Lasttabelle RhB ABe 8/12 «Allegra»

| Steigung | Strecke | Geschwindigkeit | Anhängelast (1 Triebzug) | Anhängelast (2 Triebzüge) |

| 35 ‰ | Albulalinie | 60 km/h | 145 t | 245 t |

| 45 ‰ | Landquart – Davos | 55 km/h | 115 t | 185 t |

| 60 ‰ | Chur – Arosa | 35 km/h | 90 t | 200 t |

| 70 ‰ | Berninabahn | 40 km/h | 70 t | 160 t |

Technik

Mechanischer Teil

Jeder Wagen läuft auf zwei zweiachsigen Drehgestellen; die Einheiten sind kurzgekuppelt (Werkstatttrennung). Der Mittelwagen bietet Niederflureinstiege mit Schiebetritten und eine PRM-Toilette. Hinter beiden Führerständen befinden sich 1.-Klasse-Abteile; die verglaste Trennwand erlaubt einen Blick auf das mittig angeordnete Führerpult. Die Wagenkästen sind geschweisste Aluminium-Integralbauten (Längsdruckkraft 800 kN).

Elektrischer Teil

Drei Einholmstromabnehmer (2× DC, 1× AC) sind über eine Hochspannungsdachleitung verbunden. Das System wird beim Einschalten automatisch erkannt; der Wechsel erfordert ein kurzes Senken. Im AC-Betrieb: Dachleitung → Vakuumhauptschalter → Traktionstransformator → Stromrichter → Motoren. Im DC-Betrieb: Dachleitung → DC-Trenner/Schnellschalter/Netzdrossel → Zwischenkreis. Zusätzliche Trafo-Wicklungen (320 V/1000 V) speisen die Zugsammelschiene/Heizung.

Bremsen & Bedienung

Der Allegra verfügt über eine elektrische Rekuperationsbremse, welche die erzeugte Bremsenergie in das Netz zurückspeisen kann. Bei einer Netzsperre, wenn keine Rückspeisung ins Netz möglich ist, wird die Energie über Bremswiderstände abgeleitet. Zusätzlich besitzt der Triebzug eine Druckluftklotzbremse sowie eine Vakuumbremse für die Anhängelast. Für die Bernina- und Chur–Arosa-Linie sind ausserdem Magnetschienenbremsen vorhanden.

Die präzise Geschwindigkeitsregelung arbeitet mit getrennter Vorgabe von Sollgeschwindigkeit und Zug- bzw. Bremskraft. Die Bedienlogik entspricht jener der anderen RhB-Lokomotiven – mit getrennter Ansteuerung der elektrischen und pneumatischen Bremse.

Einsatz

Seit 2011 sind die Allegra-Triebzüge auf der Berninabahn die Hauptträger des Verkehrs. Heute wird dort der gesamte fahrplanmässige Verkehr mit Allegra geführt – der Bernina Express verkehrt sogar ab Chur durchgehend ohne Traktionswechsel in Pontresina. Auch vor Güterzügen sind die Allegra gelegentlich anzutreffen, sehr zur Freude der Eisenbahnfans.

Auf der Arosabahn bespannen sie den Grossteil der Züge und unterstützen dabei die Ge 4/4 II. Auf der Strecke Landquart – Davos – Filisur wurden sie mittlerweile durch die Capricorn-Triebzüge verdrängt.

Die regelmässigen Unterhaltsarbeiten an den Allegra Zügen werden hauptsächlich in Landquart, Samedan und Poschiavo ausgeführt.

Fahrzeugnamen RhB ABe 8/12 «Allegra»

| Nummer | Name | Bemerkung | |

| 3501 | Willem Jan Holsboer | Erster «Allegra», Präsentation 2009 in Landquart | |

| 3502 | Friedrich Hennings | ||

| 3503 | Carlo Janka | ||

| 3504 | Dario Cologna | ||

| 3505 | Giovanni Segantini | ||

| 3506 | Anna von Planta | ||

| 3507 | Benedetg Fontana | ||

| 3508 | Richard Corey | ||

| 3509 | Placidus Spescha | ||

| 3510 | Alberto Giacometti | ||

| 3511 | Otto Barblan | ||

| 3512 | Jörg Jenatsch | ||

| 3513 | Simeon Bavier | ||

| 3514 | Steivan Brunies | ||

| 3515 | Alois Carigiet | Letzte Einheit der Serie |

Geschwindigkeitsrekord

Am 20. Dezember 2010 erreichte der ABe 8/12 3502 im Vereinatunnel einen neuen Geschwindigkeitsrekord auf Meterspur: 145 km/h. Damit überbot der Allegra die damalige Bestmarke des RBS RABe 4/12 «NExT» um 11 km/h.

Verwandte Bauart

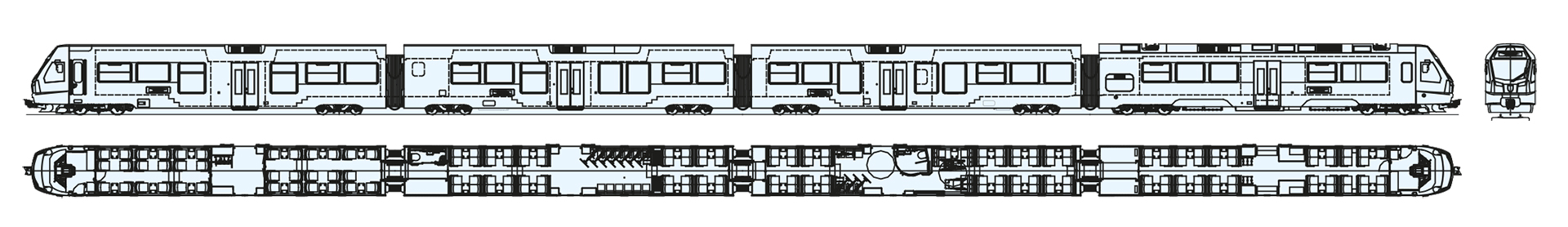

Für den Regionalverkehr im Raum Chur folgten ab 2011 die ABe 4/16, bei denen die Fahrzeuge länger ausgeführt sind. Der Zug besteht aus einem Triebwagen, zwei Mittelwagen und einem Steuerwagen. Technisch sind sie eng mit den Allegra verwandt, jedoch ausschliesslich für das Stammnetz-Stromsystem zugelassen.

Technische Daten RhB ABe 8/12 «Allegra»

| Bezeichnung | ABe 8/12 |

| Hersteller | Stadler Rail AG, Bussnang |

| Baujahr | 2009 – 2011 |

| Anzahl Fahrzeuge | 15 Einheiten 3501 bis 3515 |

| Achsfolge | Bo’Bo’ + 2’2’ + Bo’Bo’ |

| Spurweite | 1 000 mm |

| Länge über Kupplung | 49 500 mm |

| Breite / Höhe | 2 650 mm / 3 800 mm |

| Dienstgewicht | ca. 96 t |

| Leistung | 2 400 kW (2,3 MW) |

| Anfahrzugkraft | 280 kN |

| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |

| Antriebssystem | 8 angetriebene Achsen, Asynchronmotoren |

| Stromsysteme | 11 kV 16,7 Hz AC / 1 000 V DC |

| Sitzplätze | 24 (1. Klasse) / 76 (2. Klasse) + Stehplätze |

| Besonderheiten | Zweisystemfähig, barrierefreier Einstieg, Klimaanlage, Vielfachsteuerung |

Hinweise: Stückpreis ca. 10 Mio. CHF, Sitzplätze je Einheit ca. 24 (1. Kl.) + 76 (2. Kl.) + 14 Klappsitze, 2 Rollstuhlplätze. Diagnosesystem und Antriebe mit Stadler-Familien (GTW/FLIRT/NExT) verwandt.

Schmalspurzüge von STADLER für die Westschweiz

ABe 4/12 der TPF in Châtel-Saint-Denis am 22.10.2018

Die Überalterung der in den 1980er-Jahren gebauten Triebfahrzeuge mehrerer Westschweizer Schmalspurbahnen führte zu einer gemeinsamen Suche nach Ersatzlösungen. Betroffen waren insbesondere die Bahnen MOB, NStCM, MBC, YStC und JB. Die NStCM wollte ursprünglich neue Züge nach dem Vorbild der Be 4/8 der LEB beschaffen. Der Kanton lehnte jedoch die Finanzierung einer Kleinserie ab und forderte eine gemeinsame, kosteneffiziente Bestellung. Daraufhin schlossen sich die Waadtländer Meterspurbahnen MBC, Travys und MOB zusammen mit den Transports publics fribourgeois (TPF)zu einer Sammelbestellung von insgesamt 17 zwei- und dreiteiligen Triebzügen zusammen.

Um den Auftrag bewarben sich Bombardier und Stadler Rail. Den Zuschlag erhielt Stadler, mit einem Auftragsvolumen von 151 Mio. CHF – durch die Bündelung konnten 28 Mio. CHF eingespart werden. Später traten auch die NStCM (vier zweiteilige Züge) und die Chemins de fer du Jura (CJ) (fünf Triebköpfe) bei. Da der CJ nur begrenzte Mittel zur Verfügung standen, beschaffte sie eine „Low-Cost“-Variante: neue Niederflur-Triebköpfe kombiniert mit modernisierten Wagen aus dem vorhandenen Bestand.

ESU Ecos Icon (leider gibt es noch kein Modell)

Technische Daten

| CJ | MOB | TPF | MBC | TRAVYS | |

| Inbetriebsetzung | 2016 | 2016 | 2015-18 | 2015-16 | 2015-16 |

| Stromsystem | 900V = | 850V = | 850V = | 15kV ∼ | 15kV ∼ |

| Kupplungstyp | SCHWAB/ +GF+ | SCHWAB | SCHWAB | +GF+ | +GF+ |

| Breite | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |

| Drehgestellachsstand | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |

| Höchstgeschwindigkeit | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Raddurchmesser neu | 810 | 810 | 770 | 810 | 810 |

| Anzahl Fahrzeuge | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 |

| Länge über Puffer | 20260 | 40520 | 55210 | 60110 | 60110 |

ABe 8/12 der MBC in Biere am 22.10.2018

Das Konzept der Schmalspurzüge „SURF“ basiert weitgehend auf den normalspurigen FLIRT-Triebzügen. Die Antriebe befinden sich in den äusseren Endwagen; die elektrische Ausrüstung ist auf dem Dach untergebracht. Zur Steigerung der Verfügbarkeit sind elektrische Komponenten weitgehend redundant ausgeführt. Um das BehiG (Behindertengleichstellungsgesetz) zu erfüllen, wurde auf Jakobsdrehgestelle verzichtet – so konnten durchgehende, niederflurige Wagenübergänge realisiert werden. Die Wagenkästen bestehen aus geschweisstem Aluminium; die Fronten erfüllen die aktuellen Crashnormen. Bahnen mit Rollbockverkehr erhielten zusätzlich einen Querträger im Bereich der Führertischbrüstung zur Verstärkung. Die Führerstandskabinen sind als GFK-Sandwichkonstruktion ausgeführt – erstmals angewendet bei den „Diamant“-Zügen der BDWM. Die Zwischenwagen entsprechen im Aufbau jenen der 2011 an die MBC gelieferten Fahrzeuge.

Die Wagenkästen sind als geschweisste Aluminiumkonstruktion ausgeführt. Bei den TPF und NStCM Fahrzeugen bestimmt die Infrastruktur die maximale Länge der Wagenkästen. Die Fahrzeugfronten erfüllen die verschärften Crashnormen. Die Fahrzeuge von Bahnen mit Rollbockverkehr erhielten, um den massiv höheren Kräften, bei Kollisionen aktiv entgegen zu wirken, einen zusätzlichen Querträger im Bereich der Führertischbrüstung. Die Führerstandkabinen bestehen aus einer GFK-Sandwichkonstruktion und wurde erstmals bei den „Diamant“ Zügen der Bremgartrn-Dietikon Bahn realisiert. Die Bauweise der Zwischenwagen wurde von den bereits im Jahr 2011 an die MBC gelieferten Fahrzeuge übernommen.

ABe 4/12 der CJ in Le Noirmont am 22.10.2018

Die Antriebsdrehgestelle basieren auf der Konstruktion der ABe 8/12 „Allegra“ der RhB. Je nach Bahn wurden Magnetschienenbremsen (MG) optional bestellt. Die Endwagen besitzen automatische Kupplungen vom Typ +GF+ oder Schwab; bei der CJ sind innerhalb der Komposition +GF+-Kupplungen und an den Enden Schwab-Kupplungen verbaut.

Die Fahrzeuge sind mit einer Druckluftbremse (5 bar) ausgerüstet wie Fahrzeuge der Vollbahnen – für Schmalspurzüge eher ungewöhnlich – sowie mit EP- und elektrischer Bremse. Auch die Gleichstromversionen verfügen über rekuperierende Bremsen; bei nicht aufnahmefähigem Netz werden die Bremswiderstände automatisch zugeschaltet.

ABe 4/8 der TPF in Palézieux am 22.10.2018

Innenraum & Niederflurbereich

Die Sitzanordnung folgt der Fensterteilung und erlaubt freien Ausblick. Die Bodenhöhe im Niederflurbereich beträgt durchgehend 480 mm, im Türbereich 407 mm über Schienenoberkante. Der Einstieg erfolgt je nach Bahn über Schiebetritte oder – bei der MOB, wegen des Winterbetriebs – über Klapptritte

Stromsysteme & Antrieb

Die Traktionsausrüstung besteht wegen den unterschiedlichen Stromsystemen aus zwei Gruppen.

-

Wechselstromfahrzeuge (15 kV ~):

Stromaufnahme über zwei Einholmstromabnehmer; Transformator unter dem Wagenboden nahe den Drehgestellen.

-

Gleichstromfahrzeuge (850–900 V =):

Stromrichter auf dem Dach oder an den Wagenkastenenden; Versorgung über Hochspannungsdachleitung.

Die Fahrmotoren werden bei den Gleichstrombahnen einzeln vom Stromrichter gespiesen, bei den Wechselstromfahrzeugen wird jedes Drehgestell einzeln gespiesen.

Die Fahrmotoren sind alle baugleich, die Stromrichter sind wassergekühlte IGBT-Stromrichter.

ABe 4/4 9302 der MOB in Saanen

Das Modulare System von STADLER erlaubt es, diese Art von Schmalspurzügen einfach an die Bedürfnisse jedes Bahnunternehmen anzupassen, so dass immer mehr gleiche oder ähnliche Züge auch bei anderen Bahnen zum Einsatz kommen.

RhB ABe 4/16 Capricorn

Taktgeber einer neuen Ära

RhB ABe 4/16 3112 mit RX Scuol - St. Moritz kurz nach Samedan (Bild B.Willen)

RhB ABe 4/16 3112 mit RX Scuol - St. Moritz kurz nach Samedan (Bild B.Willen)

Beim Begriff Steinbock kommt den meisten spontan das Sternzeichen in den Sinn. Das Sternzeichen Steinbock (altgriechisch αἰγοκερεύς Aigokereus, lateinisch Capricornus) entspricht dem zehnten Abschnitt des Tierkreises von 270° bis 300° ekliptikaler Länge ab dem Frühlingspunkt. Die Sonne befindet sich im Mittel in der Zeit zwischen 22. Dezember und 20. Januar in diesem Zeichen. Im Sternbild Steinbock befindet sich die Sonne ungefähr in der Zeit zwischen 20. Januar und 16. Februar. Als melothesische Entsprechung wurden dem Steinbock in der antiken und mittelalterlichen Iatroastrologie (so etwa bei Arnald von Villanova) die Knie zugeordnet. Die zugeordnete Gottheit war Vesta. Mit Stier und Jungfrau bildet der Steinbock das Trigon .... und so weiter und so fort - ich verstehe nur Bahnhof.

Was ich aber genau verstanden habe: Steinbock - lateinisch Capricornus oder Capricorn, ist der Name der neuen, modernen Triebzüge der Rhätischen Bahn vom Typ ABe 4/16. Die Bezeichnung «Capricorn» für die Flotte, wurde in einem Wettbewerb ermittelt. Die vierteiligen elektrische Triebzüge ABe 4/16 für das Stammnetz mit 11 kV Wechselspannung und einer Frequenz von 16 2/3 Hz, von denen die Rhätische Bahn (RhB) bei Stadler Rail, im Jahre 2015 insgesamt 56 Einheiten bestellt und in der Zwischenzeit auf 67 Stück erweitert hat, bilden mit einem Wert von rund 640 Millionen Franken, den grössten Rollmaterialbeschaffungsauftrag in der Geschichte der RhB. Der Rollout des ersten Zuges fand im April 2019 im Stalder Werk Altenrhein statt.

Auch wenn die RhB ihr Netz laufend auf Doppelspurstreckenabschnitte erweitert, wird ein grossteil Einspurig bleiben. Gerade am Albula oder auch Abschnitte im Prättigau werden kaum jemals auf Doppelspur erweitert werden können. Um trotzdem, das bereits jetzt sehr attraktive Zugsangebot, auch in Zukunft noch effizienter gestalten zu können und der steigenden Nachfrage an Zügen gerecht werden zu können, mussten Lösungen gesucht und gefunden werden. Gerade im Prättigau wo oft die Züge nach Klosters und Davos knapp hintereinander Landquart verlassen, wollte man eine Verbesserung herbeiführen, da ja auch die Gegenzüge ab dem Engadin und Davos sehr dicht hintereinander verkehren, kommt es oft an den Kreuzungsstellen zu Problemen, sobald nur ein Zug nicht in der genauen Fahrplanlage (also Verspätet) verkehrt. Die Lösung dafür war simpel, man halbiert die Trassenbenützung der Züge, in dem man «vereinigte» Züge bildet. Also den Zug ins Engadin mit dem Zug nach Davos bereits ab Landquart zusammengekuppelt verkehren lässt und so das gleiche «Trasse» benützt. In Klosters, dort wo sich die Wege der Züge trennen, werden auch die Züge getrennt und separat weiter geführt. Man nennt das «Flügelzugkonzept». Nichts neues, dies passiert im Berner Oberland bei den BOB , die von Interlaken nach Grindelwald und Lauterbrunnen verkehren seit Jahrzehnten. Die Zugteile verkehren ab Interlaken vereinigt und bereits mit einem Lokführer auf dem hinteren Zugteil besetzt, bis Zweilütschienen. Dann, während dem Halt, werden sie getrennt und fahren anschliessend separat weiter nach Grindelwald und Lauterbrunnen. In der Gegenrichtung fährt zuerst der Zug von Lauterbrunnen in Zweilütschienen ein, dann erhält der Zug aus Lauterbrunnen eine Zustimmung zu besetzen Einfahrt und fährt an den bereits eingefahrenen Zug an und kuppelt. Nach einer Zusatzbremsprobe geht die Fahrt als vereinigte Züge weiter nach Interlaken.

Zug der BOB nach Grindelwald und Lauterbrunnen mit ABeh 4/4 311 in Interlaken, der in Zweilütschinen "geflügelt" wird

Um dieses Konzept umsetzen zu können, wurden die Capricorn entwickelt und beschafft. Ein vierteiliger in sich unteilbarer Triebzug besteht aus einem Triebwagen, in dem die Antriebsausrüstung konzentriert ist, zwei niederflurigen Mittelwagen sowie einem niederflurigen, reinen 1. Klasse Steuerwagen. Die Züge erfüllen damit die Anforderungen an das Behindertengleichstellungsgesetzes BehiG. Die Türbreite an den Mitteleinstiegen ist so gewählt, dass der Fahrgastwechsel auch mit Sportgeräten wie Skiern oder Mountainbikes rasch und bequem möglich ist. Der Zug verfügt über 35 Sitzplätze in der ersten und 129 Sitzplätze in der zweiten Klasse. Der Triebwagen enthält gegenüber den Triebwagen ABe 4/16 (Allegra) keine Plätze der ersten Klasse. Im Abteil hinter dem Führerstand gibt es wiederum eine verdunkelbare Glasscheibe, durch welche, je nach Laune des Lokführers, in den Führerstand und auf die Strecke gesehen werden kann. Der Triebwagen ist als einziges Fahrzeug nicht niederflurig.

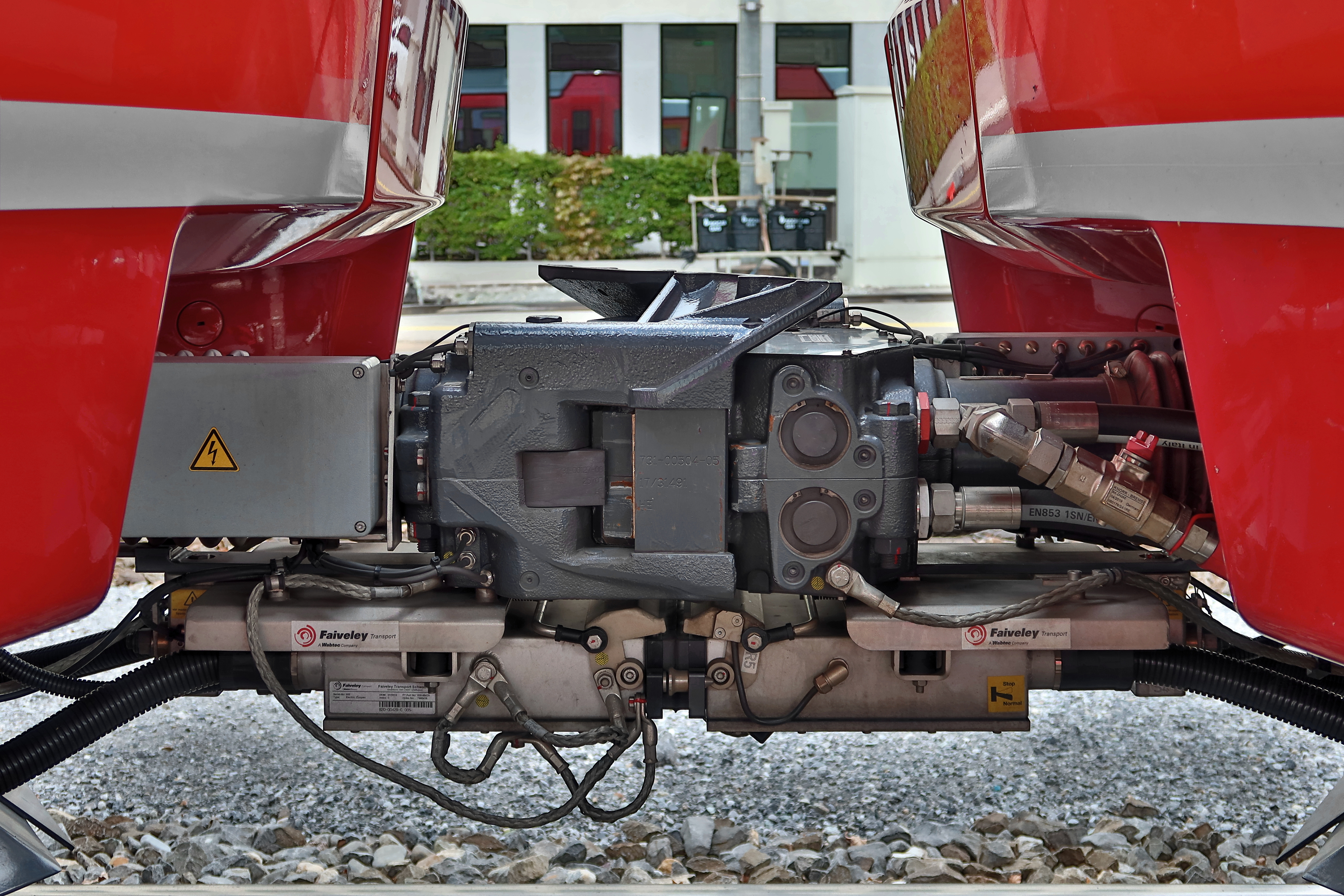

Automatische Kupplung Typ Schwab von Faiveley

Die Fahrzeuge unter sich sind mit eine Kurzkupplung gekuppelt, an den Enden befindet sich eine automatische Kupplung. Die automatische Kupplung von Schwab verbindet nach dem Kupplungsvorgang automatisch die Druckluftleitungen für die Bremsen und die elektrischen Leitungen für die Steuerung. Nach dem Zusammenfahren dauert ein Kupplungsvorgang nur wenige Sekunden. Betrieblich lassen sich bis zu vier Einheiten kuppeln. Das ergibt maximal einen 300 m langen Zug mit über 700 Sitzplätzen und mehr als 1440 mit Stehplätzen.

Die Wagenkästen sind in Leichtbauweise aus zusammengeschweissten Aluminium- Strangpressprofilen gefertigt. Die Drehgestelle bauen auf einem aus Stahlblechen geschweissten Rahmen auf und wurden grösstenteils vom AGZ/STZ/ZTZ übernommen. Das Motorlaufdrehgestell und das schwere Laufdrehgestell besitzen einen grösseren Raddurchmesser als die restlichen Drehgestelle. Der Wagenkasten stützt sich mit einer Luftfederung auf das Drehgestell ab, was zu hohem Fahrkomfort führt. Ebenfalls zur Komfortsteigerung sind die Radsätze mit Radschallabsorbern ausgestatten um Lärmemissionen, vor allem in engeren Kurven zu minimieren. Dem Nachteil entgegenwirkend, dass bei einem leichten Steuerwagen die Gefahr des Entgleisens im Falle eines Murganges oder einer Lawine besteht, welche in Gebirgsgebieten des öfteren vorkommen, wurde bei den Capricorn das Enddrehgestell unter dem Führerstand des Steuerwagen mit einem gestreckten Achsstand und einem höheren Gewicht von 5.3 t gegenüber 3.1 t der Mittellaufdrehgestelle konstruiert. Das Mehrgewicht stammt von der Magnetschienenbremse, dem Bahnräumer, den grösseren Rädern und dem schwereren Rahmen. Zusätzlich wurden die Gewichte der installierten Ausbauten und Apparate so auf dem Wagen verteilt, dass der Schwerpunkt näher am vorderen Drehgestell zu liegen kommt. Die Achslast beträgt somit 8.2 t im Vergleich zu 5.8 t bei den Drehgestellen der Mittelwagen. Die neuen RhB Züge verfügen über eine Brandmeldeanlage die einen möglichen Brand sowohl im Fahrgastraum, wie auch in den Technikräumen selbständig detektiert. Ein Novum für die RhB ist die im Fahrgastraum installierte Brandbekämpfungsanlage, welche einen Brand mit Hilfe von einem Wassernebel eindämmt und eine sichere Evakuation der Fahrgäste ermöglicht.

In den Unterflur Technikaggregaten wird ein Feuer mit Hilfe einer Brandlöschanlage erstickt. Die elektrische Energie wird durch zwei Einholmen-Stromabnehmer von der Oberleitung abgegriffen und fliesst durch den Hauptschalter zum Unterflur Haupttransformator. Aus effizienz und gewichtstechnischen Gründen ist der Transformator Luft- und nicht Oelgekühlt. Dem Trafo folgen die zwei Stromrichter, welche wiederum die zwei Fahrmotoren pro Drehgestell speisen. Die Kühlung der Motoren, der Stromrichter und des Haupttransformators sind auf dem Dach angeordnet. Die Traktionsausrüstung besteht somit aus einem Antriebsblock pro Drehgestell. Die Stromabnehmer werden von der Leitechnik so angesteuert, dass sich immer der in Fahrrichtung vordere Stromabnehmer hebt. Dies, damit bei Doppeltraktion oder Mehrfachtraktion fahrenden Zügen, möglicher Funkenflug der Pantos nicht auf die mit einer Splitterschutzfolie geschützte Frontscheiben gelangen kann. (Die gesamte Traktionsausrüstung ist auf dem Endwagen konzentriert, damit unabhängig von der Beladung und ebenfalls bei schlechten Schienenverhältnissen immer hohe Zugkräfte übertragen werden können. Ausserdem einfacher für die Wartung, da die Hochvoltaggregate auf einem Wagenteil konzentriert sind.) Auf eine hohe Redundanz der Komponenten wurde verzichtet, da die Züge meistens in Mehrfachtraktion verkehren.

Die Züge verfügen über eine elektropneumatisch angesteuerte Druckluftbremse und einer Nutzstrombremse, die Motoren arbeiten bei Talfahrt oder beim Anhalten als Generatoren und wandeln die Bremsenergie in elektrische Energie um und speisen diese fast im vollen Umfang ins Netz oder in den fahrzeugeigenen Zwischenkreis zurück. Um bei einem Netzspannungsausfall die elektrische Bremse trotzdem nutzen zu können steht auch eine reine Widerstandsbremse zur Verfügung. Ebenfalls ist eine Magnetschienenbremse an den jeweils vorderen Drehgestellen der beiden Endwagen verbaut. Der Triebwagen hat eine relativ geringe Achslast von 11.1 t und ein Leergewicht von 44 t. Das geringe Fahrzeuggewicht trägt dazu bei, das Gleis zu schonen. Der Fahrgastraum ist klimatisiert, trotzdem verfügt jeder Wagen über vier Senkfenster, die es auch ermöglichen die Landschaft ungehindert zu geniessen. Flachbilddisplays informieren über den Fahrtverlauf, nächsten Halt, Anschlüsse oder Informationen zum Weltgeschehen und als Besonderheit das Livebild der Frontkamera mit Streckenvoraussicht. Grundsätzlich können die Capricorn-Züge auf dem ganzen Stammnetz eingesetzt werden. Die maximale betriebliche Höchstgeschwindigkeit liegt bei 100 km/h. Auf der Strecke Chur– Arosa sind die ABe 4/16 Triebzüge zugelassen, werden aber wegen der sehr engen Kurvenradien nicht planmässig verkehren. Das Haupteinsatzgebiet der Züge ist nebst den erwähnten Linien im Prättigau und Engadin die Strecken Davos–Filisur und Chur–Ilanz–Disentis. Auch ein Einsatz auf der S-Bahn Chur von Schiers bis Thusis ist vorgesehen. Nach der Auslieferung der Capricorn-Züge an die Rhätische Bahn werden ältere Reisezugwagen und nicht mehr benötigte Ge 4/4 I und Ge 6/6 II Lokomotiven ausrangiert. Auch der Bestand der bereits betagten Ge 4/4 II Lokomotiven soll verringert werden.

Damit werden die Capricorn für die nächsten 30 Jahre (+ weitere 20 Jahre durch Refit) massgeblich das Erscheinungsbild der Rhätischen Bahn verändern. Durch die Capricorn Züge wird die RhB moderner, haben die Züge doch erst kürzlich in zwei Kategorien den renommierte Designerpreise «Red Dot Award: Product Design 2021» erhalten. Nebst dem Aussendesign, mit der zweifarbigen Lackierung oben RhB rot und unter dem Zierstreifen ein dunkleres rot, wurde auch das Interieur der neuen Triebzüge mit dem Wettbewerbspreis prämiert. Beide Auszeichnungen erfolgten in der Kategorie «Züge und Flugzeuge». Wohl absolut erstmalig bei einem Eisenbahnfahrzeug ist das Bündnerwappen auf der Front der Züge mit LED illuminiert. Die Triebzüge kommen damit mit viel Selbstbewusstsein und bündnerischem Charm daher. Und als wäre das nicht bereits genug der Superlative, für die Fahrzeuge die einen neue Ära bei der Rhätischen Bahn einläuten sollen, wurde Ende November 2021 der ABe 4/4 3133 mit dem Namen Piz Palü in einer edlen Champagnerlackierung dem Betrieb übergeben. Diese Sonderlackierung steht für das Jubiläum, der Ablieferung des 500. Wagenkasten aus dem Stadler Werk Altenrhein ehemals, Flug und Fahrzeugwerke Altenrhein FFA.

Technische Daten

| Bezeichnung | ABe 4/16 |

| Inbetriebsetzung | 2019 |

| Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h |

| Länge über Puffer | 75.000 mm |

| Breite | 2.800 mm |

| Dienstgewicht | 64,0 t |

| Achsanordnung | Bo'Bo' |

| Spurweite | 1.000 mm |

| Fahrleitungsspannung | 11 kV Strom |

| Leistung am Rad | 2000 kW |

Triebfahrzeug Nummern

| Fz Nummer | Taufname | Spezielles | Ablieferungsdatum | Status |

| 3111 | Piz Ela | 27. Juni 2019 | in Betrieb | |

| 3112 | Schesaplana | 27. August 2019 | in Betrieb | |

| 3113 | Calanda | 5. Dezember 2019 | in Betrieb | |

| 3114 | Vilan | 5. März 2020 | in Betrieb | |

| 3115 | Montalin | 25. März 2020 | in Betrieb | |

| 3116 | Piz Languard | 15. April 2020 | in Betrieb | |

| 3117 | Piz Bernina | 1. Juli 2020 | in Betrieb | |

| 3118 | Piz d’Err | 13. August 2020 | in Betrieb | |

| 3119 | Rheinwaldhorn | 10. September 2020 | in Betrieb | |

| 3120 | Piz Buin | 8. Oktober 2020 | in Betrieb | |

| 3121 | Piz Terri | 5. November 2020 | in Betrieb | |

| 3122 | Piz Tambo | 3. Dezember 2020 | in Betrieb | |

| 3123 | Piz Sesvenna | 25. Januar 2021 | in Betrieb | |

| 3124 | Piz Platta | 12. Februar 2021 | in Betrieb | |

| 3125 | Piz Medel | 11. März 2021 | in Betrieb | |

| 3126 | Parpaner Rothorn | 7. April 2021 | in Betrieb | |

| 3127 | Ringelspitz | 6. Mai 2021 | in Betrieb | |

| 3128 | Piz d’Esan | 17. Juni 2021 | in Betrieb | |

| 3129 | Sassalbo | 15. Juli 2021 | in Betrieb | |

| 3130 | Piz Badus | 5. August 2021 | in Betrieb | |

| 3131 | Piz Badile | 26. August 2021 | in Betrieb | |

| 3132 | Piz Daint | 29. September 2021 | in Betrieb | |

| 3133 | Piz Palü | Champagner | 25. November 2021 | in Betrieb |

| 3134 | Brigelser Hörner | 21. Oktober 2021 | in Betrieb | |

| 3135 | Weisshorn | 9. Dezember 2021 | in Betrieb | |

| 3136 | Lenzerhorn | 13. Januar 2022 | in Betrieb | |

| 3137 | Stätzerhorn | 10. Februar 2022 | in Betrieb | |

| 3138 | Muttler | 10. März 2022 | in Betrieb | |

| 3139 | Schwarzhorn | 7. April 2022 | in Betrieb | |

| 3140 | Piz Fess | 5. Mai 2022 | in Betrieb | |

| 3141 | Piz Uccello | 17. Juni 2022 | in Betrieb | |

| 3142 | Hoch Ducan | 30. Juni 2022 | in Betrieb | |

| 3143 | 28. Juli 2022 | in Betrieb | ||

| 3144 | Piz Duan | 25. August 2022 | in Betrieb | |

| 3145 | Piz Cambrena | 22. September 2022 | in Betrieb | |

| 3146 | Piz Forbesch | 20. Oktober 2022 | in Betrieb | |

| 3147 | Zervreilahorn | 17. November 2022 | in Betrieb | |

| 3148 | 15. Dezember 2022 | in Betrieb | ||

| 3149 | 23. Februar 2023 | in Betrieb | ||

| 3150 | 24. März 2023 | in Betrieb | ||

| 3151 | 13. April 2023 | in Betrieb | ||

| 3152 | 4. Mai 2023 | in Betrieb | ||

| 3153 | 1. Juni 2023 | in Betrieb | ||

| 3154 | 22. Juni 2023 | in Betrieb | ||

| 3155 | 23. Juli 2023 | in Betrieb | ||

| 3156 | 17. August 2023 | in Betrieb | ||

| 3157 | 7. September 2023 | in Betrieb | ||

| 3158 | 28. September 2023 | in Betrieb | ||

| 3159 | 20. Oktober 2023 | in Betrieb | ||

| 3160 | 9. November 2023 | in Betrieb | ||

| 3161 | 8. Dezember 2023 | in Betrieb | ||

| 3162 | 18. Januar 2024 | in Betrieb | ||

| 3163 | 15. Februar 2024 | in Betrieb | ||

| 3164 | 14. März 2024 | in Betrieb | ||

| 3165 | 25. April 2024 | in Betrieb | ||

| 3166 | 6. Juni 2024 | in Betrieb | ||

| 3167 | Bestellt | |||

| 3168 | Bestellt | |||

| 3169 | Bestellt | |||

| 3170 | Bestellt | |||

| 3171 | Bestellt | |||

| 3172 | Bestellt |

Die neuen Züge der Rhätischen Bahn prägen inzwischen fast das gesamte Stammnetz. Was für den Betrieb eine logische Modernisierung ist, bedeutet für viele Eisenbahnfans einen schmerzhaften Wandel: Der Charakter der RhB verändert sich.

Was früher durch bunte Vielfalt, unterschiedliche Fahrzeugtypen und ein Hauch Abenteuer geprägt war, wirkt heute zunehmend uniform. Böse Zungen sprechen gar davon, dass die RhB „zu einer Alpen-S-Bahn“ geworden sei – effizient, aber seelenlos. Noch bieten der legendäre Glacier Express und der Bernina Express mit ihren klassischen Panoramazügen ein Stück jener Magie, die Generationen von Eisenbahnfreunden in die Bündner Berge zog. Auch die Güterzüge, meist mit Ge 4/4 II oder III bespannt, erinnern an die „gute alte RhB“. Doch der Nostalgie bleibt immer weniger Raum. Dabei darf man nicht vergessen: Die Rhätische Bahn ist weit mehr als ein Touristenspektakel oder ein rollendes Freilichtmuseum. Sie ist die Lebensader eines ganzen Kantons – verbindet über hundert Täler, sichert Arbeitsplätze, Schulen und Versorgung. Vielleicht liegt genau darin die neue Faszination: zu sehen, wie Tradition und Fortschritt im Gebirge aufeinandertreffen – und die RhB versucht, beides in Einklang zu bringen.

29. Oktober 2022 - kein KI Unterstützes Photoshop Kunstwerk - sondern der Weltrekordzug mit 25 vierteiligen Capricorn-Triebzügen

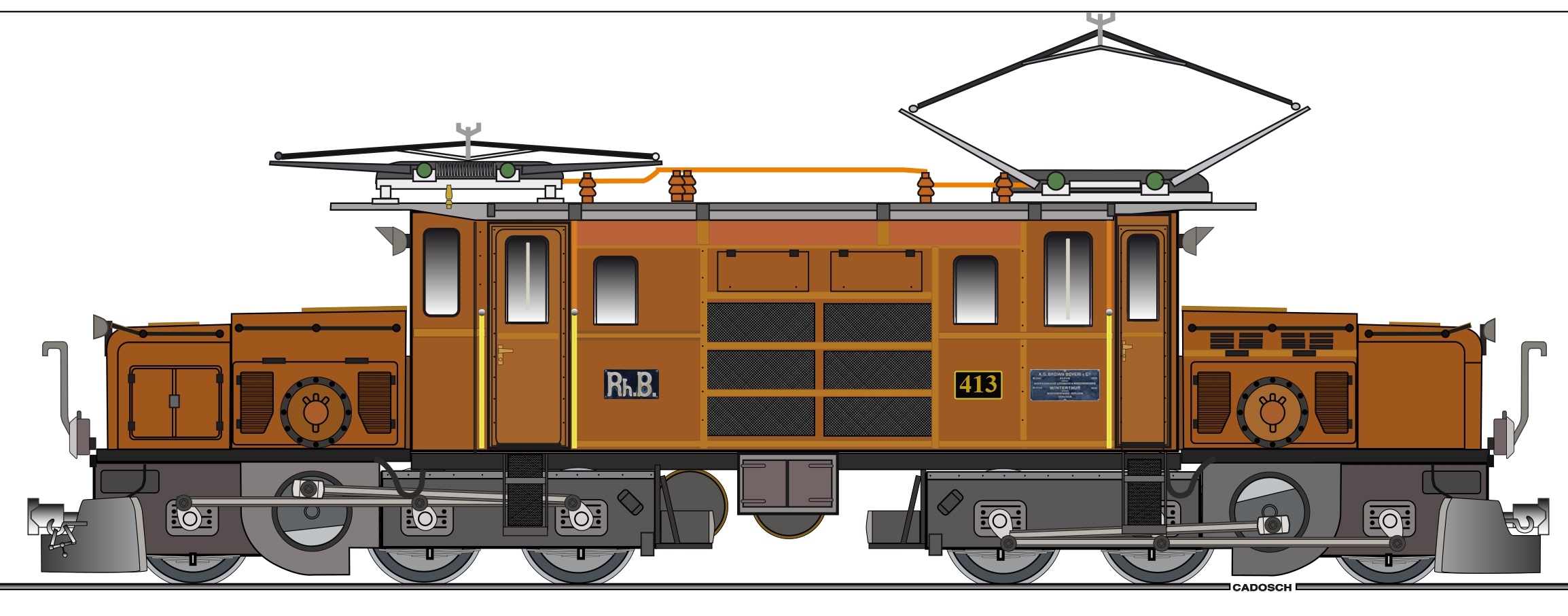

RhB Ge 6/6 I 401-415

Das offizielle Ablieferungsfoto der Ge 6/6 I 402 von der SLM

Die legendäre Ge 6/6 I – das Krokodil der Rhätischen Bahn

Es ist kaum zu glauben: Nach bald dreissig Jahren Berichterstattung über die Rhätische Bahn und ihre Modelle habe ich es bisher versäumt, der wohl legendärsten Lokomotive im RhB-Fuhrpark einen eigenen Beitrag zu widmen – der Ge 6/6 I, dem „Krokodil“ der Rhätischen Bahn. Ein Versäumnis, das ich nun – wenn auch mit einem kleinen schlechten Gewissen – endlich korrigiere. Denn diese Lokomotive war ein fester Bestandteil meiner Kindheit: Täglich konnte ich sie vom oberen Fenster unseres Hauses Nr. 10 in Surava aus beobachten, wie sie unterhalb des Brienzer Rutschs Richtung Tiefencastel vorbeizog. Ebenso unvergesslich sind die Szenen, wenn sie am Bahnhof Surava ihre Rangieraufgaben für das Militärlager oder das Baustoffwerk Tuff verrichtete – mit ihrem charakteristischen, tiefen Brummen und dem ganz eigenen Rhythmus, den nur eine Ge 6/6 I erzeugen konnte.

Geschichte und Technik

Nach der Elektrifizierung der Albulabahn im Jahr 1919 benötigte die Rhätische Bahn stärkere Lokomotiven als die bisherigen Typen Ge 2/4 und Ge 4/6. 1921 wurden daher sechs Maschinen der neuen Baureihe Ge 6/6 I (Nummern 401–406) bei SLM, BBC und MFO bestellt. Das Pflichtenheft verlangte, dass die Lokomotiven auf 35 ‰ Steigung 200 t und auf 45 ‰ Steigung 150 t mit einer Geschwindigkeit von 30 km/h befördern konnten – eine beeindruckende Leistung für jene Zeit. Mit diesen Maschinen konnte die RhB den Dampfbetrieb auf ihrem Stammnetz endgültig ablösen – denn Holz und Kohle waren in der Schweiz schon damals ein rares Gut, besonders in den Kriegsjahren. Zwischen 1921 und 1929 wurden insgesamt 15 Exemplare dieser imposanten Elektrolok geliefert (401–415). Fortan bespannten die Krokodile die schweren Schnell- und Güterzüge der RhB, darunter auch den legendären Glacier Express.

Die Lokomotiven waren 13,3 m lang, wogen 66 t und verfügten über eine Nennleistung von 794 kW, was ihnen eine Höchstgeschwindigkeit von 55 km/h ermöglichte. Die Ge 6/6 I war nicht nur optisch eindrucksvoll, sondern auch technisch ein Meisterwerk ihrer Zeit.

Sie war als C’C’-Lokomotive ausgeführt, also mit zwei dreiachsigen Triebdrehgestellen, die durch einen zentralen Gelenkrahmen verbunden waren – ähnlich wie bei den SBB-Krokodilen, allerdings etwas kompakter. Angetrieben wurde jede der sechs Achsen über einen Schrägstangenantrieb mit Blindwelle. Die beiden in den Vorbauten angeordneten Fahrmotoren übertrugen ihre Leistung über Zahnradgetriebe und Treibstangen auf die Blindwelle, von der aus über Kuppelstangen alle Achsen angetrieben wurden. Dieses Prinzip ermöglichte eine gleichmässige Kraftübertragung auch in engen Kurven und war typisch für die schweren Gebirgslokomotiven jener Zeit.

Die Fahrmotoren waren als Tatzlager-Reihenschlussmotoren ausgeführt und konnten zusammen eine Dauerleistung von 794 kW (ca. 1’080 PS) abgeben. Geschaltet wurden sie über einen 17-stufigen elektropneumatischen Stufenschalter, der eine fein abgestufte Leistungsregelung erlaubte. Gesteuert wurde der Schalter über ein Handrad im Führerstand – charakteristisch war das leise Klacken beim Hoch- oder Zurücknehmen der Fahrstufen. Die elektrische Energie wurde über einen Einphasenwechselstrom von 11 kV/16 ⅔ Hz aufgenommen. Zur Stromabnahme dienten zwei Scherenstromabnehmer, ursprünglich mit breitem Bügel, später mit den typischen schmaleren RhB-Bügeln.

Gebremst wurde die Lokomotive durch eine Kombination aus mehrlösiger Druckluftbremse, Vakuumbremse (zur Kompatibilität mit älteren Fahrzeugen) sowie einer elektrischen Widerstandsbremse. Diese elektrische Bremse war bei Talfahrten über den Albula oder die Bernina von grosser Bedeutung und machte die Ge 6/6 I zu einer äusserst sicheren Gebirgslokomotive.

Das Dienstgewicht betrug 66 t, die Reibungsmasse 60 t – damit war eine maximale Anfahrzugkraft von rund 160 kNerreichbar. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 55 km/h, was für den Einsatz auf den kurvenreichen Strecken der RhB völlig ausreichend war.

Vom Rückgrat zur Legende

Über Jahrzehnte hinweg prägten die Ge 6/6 I das Bild der Rhätischen Bahn. Erst ab 1958 wurden sie allmählich von den neueren Ge 6/6 II 701–707 in die zweite Reihe verdrängt. Mit dem Erscheinen der Ge 4/4 II (ab 1973) beschleunigte sich dieser Prozess. Im Jahr 1984 wurden die ersten sechs Loks ausrangiert. Bereits 1974 musste eine Maschine nach einem Unfall aus dem Verkehr gezogen werden, und 2001 ereilte auch die 411 ein ähnliches Schicksal – sie steht heute im Deutschen Museum München. Die letzte betriebsfähige Phase erlebten die Loks 414 und 415, die bis heute als historische Fahrzeuge in Landquart und Samedan beheimatet sind. Besonders in Erinnerung bleibt die 412, die 2006 zum 75-jährigen Jubiläum des Glacier Express passend zum Alpine Pullman Classic in einem eleganten dunkelblauen Anstrich erschien – bevor sie 2008 nach einem Getriebeschaden ausgeschlachtet wurde. Eine besondere Rolle nimmt auch die 407 ein: Sie steht heute in Bergün vor dem Bahnmuseum Albula und wurde dort mit einem modernen Fahrsimulator ausgestattet – eine kreative Lösung, um Eisenbahnfans den Beruf des Lokführers näherzubringen. Ob dies ein würdiges Dasein für diese Maschine ist, lasse ich offen.

Ikone einer Epoche

Von den insgesamt 15 gebauten Lokomotiven sind heute noch sechs erhalten, zwei davon – 414 und 415 – weiterhin betriebsfähig bei der Rhätischen Bahn.Die übrigen Exemplare stehen in Museen: die 402 im Verkehrshaus Luzern, die 411 im Deutschen Museum München, die 407 in Bergün und die 406 im Eisenbahnmuseum Kerzers. Die Ge 6/6 I trugen nie Namen – sie standen für Kraft, Zuverlässigkeit und ein Stück RhB-Geschichte, das Generationen prägte.Für mich persönlich bleibt das Rhätische Krokodil weit mehr als ein technisches Denkmal – es ist ein Stück Kindheit, Heimat und Eisenbahnromantik, das ich nie vergessen werde.Mit einer gewissen stillen Emotion beobachte ich heute, wie diese Loks noch gelegentlich zu besonderen Anlässen in Dienst stehen – ohne dass ich selbst an jedem dieser Events dabei sein muss.

Technische Daten

- Antrieb: Schrägstangenprinzip mit Blindwelle, Kuppelstangen auf alle Achsen

- Fahrmotoren: je Vorbau ein Reihenschlussmotor, Getriebe → Blindwelle

- Steuerung: elektropneumatischer Stufenschalter (fein abgestuft)

- Bremsen (Epoche-abhängig): Lok-Druckluftbremse, RhB-Vakuumbremse (Zug), elektrische Widerstandsbremse

- Leistungsanforderung (Pflichtenheft): 200 t @ 35‰ · 150 t @ 45‰ bei 30 km/h

FO Gepäcktriebwagen Deh 4/4 I

Deh 4/4 I 52 TUJETSCH/SEDRUN im MGB Design

In den 60er Jahren stieg bei der damaligen FO (Furka Oberalp Bahn) vor allem in der Wintersaison der Verkehr so stark an, dass das in die Jahre gekommene Rollmaterial bestehend aus den betagten Triebwagen ABDeh 2/4 und den völlig überalterten HGe 2/2 an ihre Grenzen stiessen. Die bereits leistungsfähigen HGe 4/4 I waren für die Expresszüge im Einsatz, so dass dringend neue Triebfahrzeuge beschafft werden mussten. Die FO entschied fünf, freizügig einsetzbare Gepäcktriebwagen zu beschaffen die entweder als Lokomotive oder in Verbindung mit einem Steuerwagen als Pendelzüge eingesetzt werden können. Fünf Fahrzeuge des Typs Deh 4/4 wurden 1972 bei der Industrie SIG (nicht sig sondern S I G) und SLM bestellt. Zu den Triebwagen wurden weiter vier passende Steuerwagen und acht Personenwagen beschafft, mit denen dreiteilige Pendelzüge gebildet werden konnten.

Aus Gründen der Gewichtseinsparung wurde der Lokkasten in Leichtmetallbauweise gefertigt. Die Apparateschränke mit der elektronischen und pneumatischen Ausrüstung sind im Gepäckraum angeordent. Der schwere Transformator, der sich mittig unter dem Fahrzeug befindet, beanspruchte die Leichtbauweise des Kastens mehr als berechnet, so dass später die Triebwagen eine Kastenverstärkung erhielten. Angetrieben werden die Triebwagen über je zwei Motoren pro Drehgestell. Der Zahnradantrieb lässt sich über eine elektropneumatisch betätigte Lamellenkupplung kuppeln, so dass die Räder im Zahnstangenbetrieb unabhängig von den auf Hohlwellen laufenden Triebzahnrädern leer mitlaufen. 1975 beschaffte die damalige BVZ auch vier dieser Triebwagen, dies sich aber Elektrisch leicht von den FO Fahrzeugen unterscheiden. Die FO Deh 4/4 verfügen über Stufenhüpfer die BVZ Deh 4/4 sind Thyristor gesteuert.

Technische Daten

| Ablieferung | 1972 | ||

| Betriebsnummern | 51-55 | ||

| Spurweite | 1000 mm | ||

| Länge über Puffer | 16`900 mm | ||

| Drehgestellachsstand | 2790 mm | ||

| Triebraddurchmesser neu | 790 mm | ||

| Anfahrzugkraft | 247 kN | ||

| Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h / 30 km/h | ||

| Gewicht | 48 t | ||

| Fahrleitungsspannung | 11000V ~ 16 2/3 Hz | ||

| Leistung | 1032 kW | ||

| Fahrmotoren | 4 |

Motordrehgestell mit geschweisster Arbeitsplatz des Lokführer

Hohlprofilkonstruktion

Kastenverstärkung an den FO Deh 4/4 I

Kastenverstärkung an den FO Deh 4/4 I

Mit einer Gesamtleistung von 1`032 kW kann ein FO Deh 4/4 Triebwagen auf 179 ‰ Steigung 105 t und auf 110‰ 118 t befördern. Wegen der grossen Anfahrzugkraft für die 179‰ Steigung der Strecke Göschenen - Andermatt wurde eine etwas geringere Maximalgeschwindigkeit von 60 km/h auf Adhäsionsstrecken in Kauf genommen, in der Zahnstange beträgt die Vmax 30 km/h. Die Pendelzüge sind intern mit automatischen GF Kupplungen gekuppelt. An den Fürherständen befinden sich um das anhängen von Zusatzwagen zu ermöglichen normale Schmalspurwippenkupplungen. Aus Sicherheitsgründen verkehren die Züge auf der Schöllenenbahn immer Talseitig.

Deh 4/4 I 21 STALDEN ein von der ehemaligen BVZ beschaffter Triebwagen

Die Triebwagen werden nicht nur in Pendelzügen Eingesetz, die Fahrzeuge sind auch als Lokomotive vol einsetzbar. Dazu wird die GF Kupplung Seite Faltenbalg demontiert und eine Wippenkupplung angebracht. So leistet ein Triebwagen regelmässig Reservedienst für Güterzuge oder Rangerilleistungen in Andermatt. Auch die Autozüge Sedrun und Andermatt gehören zum festen Aufgabenbereich der Deh 4/4 und auch ein Glacierexpress kann ein Deh 4/4 bei Ausfall einer HGe 4/4 II problemlos befördern.